Technik | Energie, 19.09.2016

Doppelte Ernte

Agrophotovoltaik kann Konkurrenz um Flächen entschärfen

Pilotanlage in Betrieb / Agrarforscherinnen der Universität Hohenheim testen Kulturpflanzen auf Eignung zum Anbau unter Solarpanelen / Ein Werkstattbericht

Oben Solarpanele, unten Nutzpflanzen – das ist die bestechend einfache Idee hinter der Agrophotovoltaik. Die doppelte Nutzung einer Fläche auf zwei Etagen kann die Produktion von Nahrungsmitteln und Energie kombinieren. Was man bei der Umsetzung in die Praxis beachten muss, erforschen jetzt Wissenschaftlerinnen der Universität Hohenheim und ihre Kooperationspartner. Die Pilotanlage am Bodensee wurde am 18.9.2016 eingeweiht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt an der Universität Hohenheim mit fast 600.000 Euro – ein Schwergewicht der Forschung.

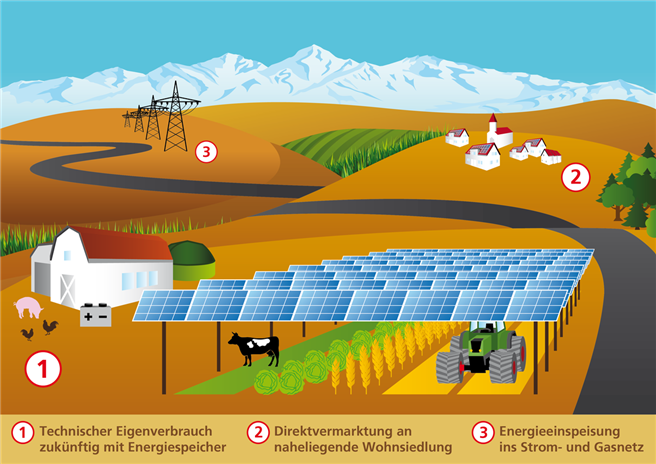

Landwirte müssen sich bisher entscheiden: Wenn sie Solarmodule auf einer Fläche aufstellen wollen, ist eine landwirtschaftliche Nutzung des Bodens nur noch bedingt möglich. Dieses Dilemma will die Agrophotovoltaik nun lösen.

Landwirte müssen sich bisher entscheiden: Wenn sie Solarmodule auf einer Fläche aufstellen wollen, ist eine landwirtschaftliche Nutzung des Bodens nur noch bedingt möglich. Dieses Dilemma will die Agrophotovoltaik nun lösen.„Flächenressourcen stehen nicht unbegrenzt zur Verfügung", erklärt Prof. Dr. Petra Högy vom Fachgebiet Pflanzenökologie und Ökotoxikologie an der Universität Hohenheim. „Daher macht es Sinn, Flächen doppelt zu nutzen, also für die Nahrungsmittel- und für die Energieproduktion. Und das muss so geschickt erfolgen, dass die Pflanzen unter den Solarpanelen weiterhin gut wachsen können."

Um landwirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, greifen die Forscher zu einem Trick: Die Solarpanele sind in sieben Meter Höhe installiert, was selbst einem Mähdrescher die Durchfahrt gestattet. Die Grundidee stammt schon aus den frühen 1980er Jahren vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), das auch jetzt die Projektleitung innehat. Sie soll nun in der Praxis erprobt werden.

Agrophotovoltaik-Pilotanlage in der Region Bodensee-Oberschwaben

Eine Pilotanlage, die rund 62 Haushalte mit Strom versorgen kann, steht seit kurzem auf dem Grund des Praxispartners der Universität Hohenheim, der Hofgemeinschaft Heggelbach am Bodensee. „Ein Demeter-Betrieb", betont Dr. Sabine Zikeli, Koordinatorin für Ökolandbau an der Universität Hohenheim. „Der ökologische Landbau ist also gar nicht so technikfeindlich, wie es dieser Wirtschaftsweise oft unterstellt wird."

„Bei der doppelten Flächennutzung erwarten wir zwar unter unseren Klimabedingungen etwas geringere Pflanzenerträge, aber dafür werden gleichzeitig erhebliche Mengen an regenerativer Energie erzeugt", erläutert Prof. Dr. Iris Lewandowski, Expertin für nachwachsende Rohstoffe an der Universität Hohenheim.

Sie fügt hinzu: „Das dient nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern schafft auch eine neue Einkommensmöglichkeit für die Landwirte. In trockeneren und heißeren Regionen kann die teilweise Beschattung der Fläche durch die APV-Anlagen aber auch von Vorteil für die Pflanzenproduktion sein."

Vier Kulturarten im Vergleich

Rund 2,4 Hektar umfasst die Versuchsfläche, wovon die Forschungsanlage ein Drittel Hektar belegt. Auf der restlichen Fläche legen die Agrarwissenschaftlerinnen eine Referenzfläche mit der gleichen Bepflanzung, aber ohne Solarpanele, an.

„In den nächsten zwei Jahren werden wir Kleegras, Winterweizen, Kartoffeln und Sellerie in einer Fruchtfolge testen, die an den Betrieb angepasst ist", so Prof. Dr. Högy. Das Kleegras wächst bereits, Winterweizen soll Ende September ausgesät werden, und die anderen beiden Kulturen werden im nächsten Frühjahr folgen.

Forscher testen Auswirkungen auf Kulturpflanzen, Umwelt und Biodiversität

„Wir prüfen, wie sich die verschiedenen Kulturen unter den Panelen entwickeln und vergleichen sie bezüglich ihrer Eignung. Dazu bestimmen wir etwa die Pflanzenhöhe, die Blattfläche, die Gesundheit der Pflanzen, die Erträge und die Ertragsqualität", erklärt Prof. Dr. Högy.

Außerdem im Fokus: die Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität. „32 Mikroklima-Stationen sind auf der Versuchsfläche verteilt", berichtet die Expertin, „so dass wir Strahlung, Niederschläge, Beschattung, aber auch Temperatur und Feuchte in Luft und Boden bestimmen können." Für die Artenvielfalt planen die Forscherinnen, exemplarisch Beikrautflora und Laufkäfer in die Untersuchungen einzubeziehen.

„Gemeinsam mit den Kooperationspartnern, die technische Aspekte, die gesellschaftliche Akzeptanz oder die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen betrachten, wollen wir am Ende des Projektes in knapp drei Jahren konkrete Empfehlungen für die Praxis geben können", fasst Prof. Dr. Högy die Ziele zusammen.

Hintergrund: Innovationsgruppe APV-RESOLA

Das Projekt „Innovationsgruppe APV-RESOLA: Agrophotovoltaik: Beitrag zur ressourceneffizienten Landnutzung" startete am 1.3.2015 und läuft bis 30.6.2019. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert es im Rahmenprogramm FONA – Forschung für nachhaltige Entwicklung – mit 2,8 Mio. Euro, wovon 592.807 Euro auf die Universität Hohenheim entfallen.

APV-RESOLA ist eine von insgesamt neun Innovationsgruppen in Deutschland. Bei diesem neuen Ansatz in der Forschungsförderung bilden sich Wissenschafts-Praxis-Teams, um Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit den Weg in die fachliche Praxis zu ebnen.

Praxispartner der Universität Hohenheim ist die Hofgemeinschaft Heggelbach. Ebenfalls Kooperationspartner sind das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Projektleitung), das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), der Ökostromlieferant Elektrizitätswerke Schönau (EWS) und die BayWa renewable energy sowie assoziiert der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO).

Weitere Informationen: www.agrophotovoltaik.de

Hintergrund: Schwergewichte der Forschung

31,2 Millionen Euro an Drittmitteln akquirierten Wissenschaftler der Universität Hohenheim 2015 für Forschung und Lehre. In loser Folge präsentiert die Reihe „Schwergewichte der Forschung" herausragende Forschungsprojekte mit einem finanziellen Volumen von mindestens 250.000 Euro bei den Experimentalwissenschaften bzw. 125.000 Euro bei den Sozial- und Gesellschaftswissenschaften.

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

forum 01/2026

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

30

JAN

2026

JAN

2026

Perspektive Wohnungsbau in Augsburg und Bayern

Impulse, Herausforderungen und Lösungswege

86159 Augsburg

Impulse, Herausforderungen und Lösungswege

86159 Augsburg

04

FEB

2026

FEB

2026

Solarenergie, Großspeicher und Netzausbau – aber keine Gaskraftwerke!

Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"

80336 München und online

Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"

80336 München und online

10

FEB

2026

FEB

2026

11

FEB

2026

FEB

2026

BootCamp Impact Business Design

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Megatrends

Selbstgewählte Einsamkeit

Selbstgewählte EinsamkeitChristoph Quarch analysiert den Trend und empfiehlt, Komfortzonen zu verlassen

Jetzt auf forum:

Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen

Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?

Das große Aufwachen nach Davos

BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen

Lichtblicke für die Landwirtschaft: Nachhaltige LED-Technologien im Einsatz