Anja Bierwirth

Gesellschaft | Green Cities, 01.12.2020

Wandel der Stadtökonomie

Emissionsarm, klimaresilient und ressourcengerecht

Diesen Beitrag von Anja Bierwirth, Co-Leiterin des Forschungsbereichs „StadtWandel" am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie, finden sie im B.A.U.M.-Jahrbuch 2020 - Nachhaltige Stadt. Unternehmen als Akteure im urbanen Raum.

Stadtentwicklung sieht sich heute sehr unterschiedlichen Herausforderungen ausgesetzt: Auf der einen Seite besteht ein wachsender Problemdruck durch ungleiche Entwicklungen von Wachstum und Schrumpfung, wirtschaftlichem Strukturwandel und Standortwettbewerb, Alterung der Gesellschaft, sozialer Ungleichheit und zunehmenden Umweltbelastungen und -risiken. Auf der anderen Seite bestehen wachsende Chancen, Wissen in Städten durch eine breite Mobilisierung aller Institutionen und Akteure für eine Vielfalt neuer Ansätze und Lösungen der Probleme nutzbar zu machen. Für eine moderne Nachhaltigkeits- und Innovationspolitik nimmt die Stadt- und Regionalebene als Aktionsraum somit eine Schlüsselrolle ein.

In diesem Spannungsfeld von steigendem Problemdruck und hohen Innovationspotenzialen bedarf es daher neuer forschungs- und wissensbasierter Politikansätze in der Stadt- und Regionalforschung, um Transformationspfade zur Nachhaltigkeit systematisch zu erschließen. Es bedarf allerdings auch einer kritisch-begleitenden Forschung im urbanen Raum, die eine Sensorik gegenwärtiger Prozesse gesellschaftlichen Wandels entwickelt und deren soziale wie ökologische Wirkungen auslotet. Ein solcher Ansatz bezieht seine stärksten Impulse und Orientierungen aus der internationalen politischen Debatte von den Sustainable Development Goals bis zu den Beschlüssen der UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris. Konkret bietet insbesondere die New Urban Agenda (NUA) im Rahmen des UN-Habitat-Prozesses eine

Leitlinie, wie die UN Sustainable Development Goals (SDGs) und die Beschlüsse der UN-Klimakonferenz

im urbanen und regionalen Kontext wirkungsvoll umzusetzen sind. Insbesondere erhebt die NUA für

moderne Städte den Anspruch auf kompakte Siedlungsentwicklung mit angemessenen Freiräumen,

sparsamem Umgang mit Ressourcen, sozialem Ausgleich, klima- und umweltschonender sowie sozialverträglicher und sozial inkludierender Mobilität und Entwicklung gesunder Lebensbedingungen.

Den urbanen Wandel nachhaltig gestalten

Für einen gestalteten Wandel zur Nachhaltigkeit fehlen in Kommunen allerdings vielfach die Voraussetzungen: Kommunalverwaltungen sind von einer ressortspezifischen Problembearbeitung geprägt,

für übergreifende Handlungsansätze fehlen vielfach die Zuständigkeiten, Strukturen für einen fachbereichsübergreifenden Austausch und die notwendigen zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Nicht

selten mangelt es auch an einem Bewusstsein für den Mehrwert und an der Bereitschaft, bestehende

Strukturen und Arbeitsabläufe zu verändern. Zukunftsthemen wie resiliente Infrastrukturentwicklungen,

nachhaltige Siedlungsentwicklung, Digitalisierung und nachhaltige Mobilität sind nur schwer in die

sektorale Struktur einer Verwaltung zu integrieren. Erschwerend führen die finanziellen Restriktionen

zu einer Reduzierung der Verwaltungstätigkeit auf so genannte Pflichtaufgaben und oftmals zu einer

deutlichen Reduktion des Dienstleistungsangebotes für die Bürgerinnen und Bürger – bei gleichzeitiger

Zunahme projektbasierter Ansätze auf der Basis von Drittmittelprojekten.

Trotz dieser spannungsreichen Rahmenbedingungen unternehmen viele Kommunen den Versuch einer

proaktiven Gestaltung urbanen Wandels zur Nachhaltigkeit. Unterlegt werden diese kommunalen Aktivitäten durch Initiativen, die nachhaltige Entwicklung in Quartieren befördern. Klimaquartiere, Urban

Gardening, Gemeinschaftsprojekte zur Energieversorgung, Sharing-Angebote, neue Nachbarschaften

etc. entsprechen vielfach den global formulierten Zielen zur nachhaltigen Entwicklung. Es gilt, diese

mit Ansätzen der Kommunalverwaltung zur Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Folgende normative

Zielkontexte bilden dabei den Ausgang:

- ... die dekarbonisierte Stadt - Klima ist ein schutzwürdiges Gut und die notwendige Dekarbonisierung setzt in zentralen Entwicklungsfeldern einer Stadt Innovationsprozesse zur Nachhaltigkeit frei: in Gebäuden und Quartieren, in Infrastrukturen (vor allem Energie und Verkehr) und im nachhaltigen Umgang mit Flächen.

- ... die klimaresiliente Stadt- Klimawandel birgt sowohl eine Risiko- als auch Entwicklungsdimension. Städte sind aufgrund ihrer Bevölkerungs- und baulichen Dichte von Klimawandelfolgen wie z.B. Hitze- und Extremwetterereignissen betroffen. Eine klimaresiliente Stadt bewahrt trotz derartiger externer Störungen ihre Entwicklungsfähigkeit und setzt die Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger als zentralen Maßstab der Stadtentwicklung.

- ... die klima- und ressourcengerechte Stadt- Klima- und Ressourcengerechtigkeit unterteilen sich in eine soziale und eine politische Kategorie. Zum einen drücken sie ein demokratisches Moment aus, in dem es materieller und formaler demokratischer Strukturen bedarf, gerechte Stadtentwicklung zu ermöglichen. Zum anderen zielen soziale Innovationen in der klima- und ressourcengerechten Stadt darauf, die Beziehungen von Institutionen und Menschen untereinander zu verbessern. In einer klima- und ressourcengerechten Stadt ist der Zugang zu Umweltgütern (z.B. qualitätsvolle Stadträume), zu Energie (durch erneuerbare Energien und Energieeffizienz) und zu Anpassungsmöglichkeiten an Klimafolgen integraler Teil der Daseinsvorsorge.

- ... die sozial und wirtschaftlich innovative Stadt- Soziale Innovationen sind ein Schlüssel, bestehende Handlungshemmnisse zu überwinden. Experimentelle Settings und Laborräume sind ein methodischer Ansatz, derartige Innovationen und regionalökonomische Wertschöpfung zu generieren.

Die vier genannten Zieldimensionen können mit dem Begriff der lebenswerten Stadt zusammengefasst

werden. Für ihre Ausgestaltung sind jedoch vielfältige Rückkopplungsprozesse notwendig, je nach

Stadttyp und Entwicklungsdynamik. Damit können abhängig von bestehenden Politik-, Akteurs- und

Unternehmensstrukturen, lokalen wissenschaftlichen Einrichtungen, naturräumlichen Rahmenbedingungen und sozialen Lagen unterschiedliche Auffassungen einer verbesserten Lebensqualität in

Städten aufkommen.

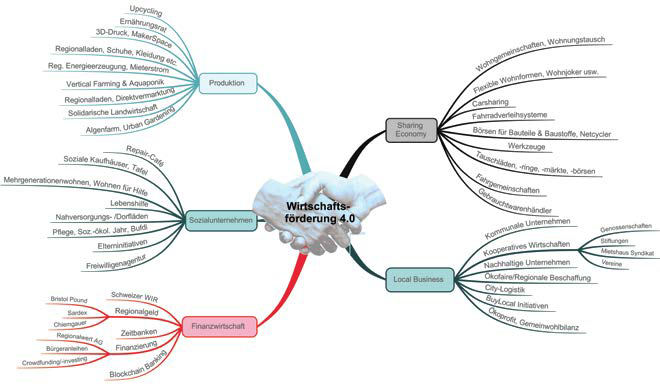

Wirtschaftsförderung 4.0

Wie soziale Fragen, regionalwirtschaftliche Aspekte und ökologische Belange einer Stadtökonomie

zusammengehen können, zeigt das Konzept der „Wirtschaftsförderung 4.0". Es betrachtet die gesamte

Wirtschaft und geht damit über die reine Unternehmensförderung – und damit die eher klassische

Wirtschaftsförderung – hinaus. Die „gesamte Wirtschaft" meint nicht nur bezahlte Tätigkeiten oder

geldbasierten Austausch. Sie umfasst sämtliche Tätigkeiten, die zur Herstellung, Nutzung, Entsorgung

und Wiederaufbereitung, zu Handel, Tausch, Kauf und Verkauf von Gütern und Dienstleistungen notwendig sind. Sie umfasst außerdem den großen Bereich der unbezahlten Arbeit, wie die Betreuung

von Kindern, Pflege von Angehörigen oder ehrenamtliche Tätigkeiten, die mehr als die Hälfte aller

geleisteten Arbeit ausmachen. Viele lokale Initiativen tragen mit ihren innovativen Geschäftsmodellen zur

wirtschaftlichen Stabilität in einer Stadt, einer Region bei. Wie solche Initiativen und Geschäftsmodelle

gestärkt werden können, beschreibt und fördert das Konzept der „Wirtschaftsförderung 4.0", denn

ohne diese Formen der Wirtschaft könnte auch der gewerbliche Bereich nicht existieren.

Anja Bierwirth ist Co-Leiterin des Forschungsbereichs „StadtWandel" am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Als Architektin und Umweltwissenschaftlerin arbeitet sie schwerpunktmäßig im Bereich nachhaltiger Stadtentwicklung, Energieeffizienz und -suffizienz in Gebäuden.

forum future economy

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.

- Mit diesem Schritt markiert der Verlag bewusst eine Zeitenwende – hin zu einer Wirtschaft, die Zukunft schafft, statt nur Probleme zu verwalten.

Kaufen...

Abonnieren...

09

DEZ

2025

DEZ

2025

Club of Rome Salon: Building the City of the Future (in English)

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Digitalisierung

Smartphones und Philosophie

Smartphones und PhilosophieWerden Handy-Verbote in Schulen und Altersgrenze bei Social Media Nutzung die Probleme lösen?

Jetzt auf forum:

Song Contest "Dein Song für EINE WELT!"

Ökologische Stromproduktion aus Fließgewässern

Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026

Schulen stärken Bildung für nachhaltige Entwicklung

Seit 15 Jahren: faire und umweltbewusste Beschaffung mit dem Kompass Nachhaltigkeit