Wulf-Holger Arnd

Gesellschaft | Green Cities, 01.12.2020

Städtischen Wirtschaftsverkehr nachhaltig gestalten

Neue Wege denken

Diesen Beitrag von Dr. Wulf-Holger Arndt, Deutsches Institut für Urbanistik, finden sie im B.A.U.M.-Jahrbuch 2020 - Nachhaltige Stadt. Unternehmen als Akteure im urbanen Raum.

Unsere Städte und Metropolregionen leiden unter dem zunehmenden Straßenverkehr. Luftverschmutzung, Lärm, Stress und Stau sind die Folge. Der Wirtschaftsverkehr trägt dazu bei. Unter Wirtschaftsverkehr versteht man alle Ortsveränderungen von Personen und Gütern, die erwerbswirtschaftlichen

oder dienstlichen Zwecken dienen. Wirtschaftsverkehr ist nicht nur Güterverkehr, sondern umfasst

auch Dienstreisen oder Dienstleistungsverkehr, bei dem sowohl Personen als auch Güter befördert

werden, beispielsweise bei Handwerkerfahrten. Der Wirtschaftsverkehr erfüllt wichtige Funktionen bei

der Ver- und Entsorgung der Städte und zur Abwicklung regionaler und überregionaler wirtschaftlicher

Austauschprozesse. Trotz Digitalisierung und Dematerialisierung sind weiterhin Gütertransporte zur

Gewährleistung städtischen Lebens notwendig. Verschiedene Tendenzen, wie die Alterung der Bevölkerung oder die fortschreitende Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft, führen außerdem zum

Anwachsen des Dienstleistungsverkehrs.

Die Rahmenbedingungen des städtischen Wirtschaftsverkehrs sind im ständigen Wandel begriffen. Zu

den wichtigsten Veränderungen gehören die Ausweitung und Internationalisierung der Märkte, eine

zunehmend räumlich-funktionale Arbeitsteilung über weite Distanzen, neue zeitliche Anforderungen

an die Güterbereitstellung und eine insgesamt wachsende Komplexität der Logistik. Neben diesen auf

den ökonomischen Strukturwandel zurückgehenden veränderten Rahmenbedingungen sind gleichzeitig neue Lebensstile zu beobachten, die zu veränderten Mustern städtischen Lebens und städtischer

Alltagsorganisation führen.

Die Rahmenbedingungen des städtischen Wirtschaftsverkehrs sind im ständigen Wandel begriffen. Zu

den wichtigsten Veränderungen gehören die Ausweitung und Internationalisierung der Märkte, eine

zunehmend räumlich-funktionale Arbeitsteilung über weite Distanzen, neue zeitliche Anforderungen

an die Güterbereitstellung und eine insgesamt wachsende Komplexität der Logistik. Neben diesen auf

den ökonomischen Strukturwandel zurückgehenden veränderten Rahmenbedingungen sind gleichzeitig neue Lebensstile zu beobachten, die zu veränderten Mustern städtischen Lebens und städtischer

Alltagsorganisation führen. Entwicklungen und Herausforderungen im Wirtschaftsverkehr

Ungefähr ein Drittel der werktäglichen Kfz-Fahrten sind dem Wirtschaftsverkehr zuzuordnen. In Innenstadtgebieten liegt der Anteil noch höher. Die Umweltfolgen vor allem durch schwere, dieselbetriebene

und laute Lkw sind deutlich größer, als es dem Anteil des Wirtschaftsverkehrs an allen Kfz-Fahrten

entspricht.

Außerdem beansprucht der Wirtschaftsverkehr für seine Logistik einen erheblichen Teil der Straße. Eine

Erhebung in Berlin ermittelte 10 Prozent aller Haltevorgänge in einem Innenstadtgebiet als Liefervorgänge. Insgesamt werden Liefer- und Abholvorgänge zu mehr als einem Drittel im öffentlichen Raum

getätigt. Die Wahl des Halteorts durch den Lieferverkehr sowie Störungen durch Zweckentfremdung

der Straße als Ladefläche beeinflussen direkt die Qualität des fließenden Verkehrs und stellen oft ein

Sicherheitsrisiko dar.

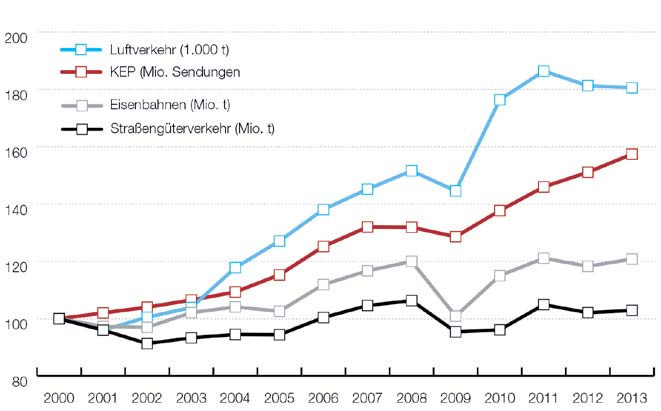

Aktuelle Trends der Arbeitsteilung, des Online-Handels, Kundenansprüche wie „Same Day Delivery"

oder kleinere Zeitfenster führen zu Sendungs- und Fahrtenzuwachs und verstärken vor allem Liefer- und

Dienstleistungsverkehre. Der Kunde wird durch das „Internet der Dinge" „Regisseur seiner Sendung"

und erhöht so die Ansprüche an die logistische Leistungserstellung. Durch flexible Arbeitsmuster steigt

auch der Personenwirtschaftsverkehr. Mittlerweile haben Personenwirtschafts- und Dienstleistungsverkehr einen Fahrtenanteil von über der Hälfte am Wirtschaftsverkehr. Unterschiedliches Verkehrsaufkommen und komplexe Tourenbildungen verschärfen das Problem. Diese Zunahme der -Fahrten (d.h.

Kurier, -Express- und Paketdienst) ist vor allem dem Online-Handel geschuldet, der ein starkes Wachstum

verzeichnet. Dieses führt zu weiteren Problemen im städtischen Raum. Parken von Lieferfahrzeugen in

zweiter Reihe, starke Lärm- und Luftschadstoffemissionen durch Lkw in Wohngebieten, hoher Flächenbedarf sowie schwere Verkehrsunfälle durch große Fahrzeuge sind typische kommunale Probleme im

städtischen Güterverkehr. Gleichzeitig sind die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen sowie

die Entsorgung wichtige Funktionen des Wirtschaftsverkehrs.

Flächenkonkurrenz durch den Wirtschaftsverkehr

Der Wirtschaftsverkehr steht in direkter Konkurrenz zum ruhenden Verkehr um Flächen im Straßenraum. 86 Prozent des Lieferverkehrs halten im Umkreis von bis zu 10 m vom Lieferziel. Damit steigt der

Parkdruck an wichtigen Lieferzielpunkten wie Geschäften, Bürohäusern o.ä. Diese Herausforderungen

werden durch den zunehmenden Verkehr weiter verschärft. Für einen Ausbau des Straßennetzes sind

weder die Flächen noch die finanziellen Mittel vorhanden; die Kommunen verfügen nicht einmal über

ausreichende Budgets für den Erhalt der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur. Wichtig wäre somit die

stärkere Integration des Wirtschaftsverkehrs in kommunale Planungsabläufe. Dafür sind Datenerhebungsmethoden und Modelle anzupassen sowie praktische Beispiele für Strategien, Maßnahmen und

rechtliche Umsetzung zu vermitteln. Bisher werden Umweltziele im Wirtschaftsverkehr in Landes- und

Regionalplanung wenig effektiv gefördert. Es gibt keine ausreichenden Vorgaben auf Landes- und

kommunaler Ebene, so dass der Wirtschaftsverkehr als Nicht-Pflichtaufgabe meist aus dem Blickfeld

kommunaler Planer gerät. Aber auch der rechtliche Rahmen muss für Kommunen flexibler gestaltet

werden, z.B. bei der Einrichtung von Verkehrsregelungen (Ladezonen, Benutzervorteile für umweltschonende Fahrzeug usw.).

Das Problem der letzten Meile

Viele Ausliefer-/KEP-Fahrten stoßen ins Leere, weil Empfänger oft nicht anwesend sind. Hier gibt es

Initiativen wie Lieferterminabsprache, Auslieferung an Paketboxen oder nahegelegene Einzelhändler.

Die Kommunen sollten solche Ansätze unterstützen. Auch Lastenräder können Problemzonen des

innerstädtischen Verkehrs entlasten und sollten durch entsprechende Standards sowie Anpassungen

der Verkehrsinfrastruktur unterstützt werden. Ansätze wie das Projekt KoMoDo in Berlin als neutraler

Konsolidierungspunkt (Mikro-Hub) zwischen den Lieferwagen verschiedener KEP-Unternehmen und

Fahrradkuriere für die letzte Meile gehen in diese Richtung.

Auch elektrisch betriebene Lkw können einen Teil der Umweltfolgen des Schwerlastverkehrs reduzieren.

Doch sind hier noch technische Entwicklungen nötig. Wenn durch die Batterie 20 Prozent der Nutzlast

entfällt, wird der Fahrzeugeinsatz schnell unwirtschaftlich. Als Zwischenlösung sind Wasserstoff- oder

Hybrid-Lkw geeignet, die nur kurze Teilstrecken vollelektrisch fahren und so sensible Stadtgebiete

schonen können. Einen weiteren wichtigen Handlungsbereich stellt die Standortsicherung für den

Wirtschaftsverkehr in der kommunalen Flächennutzungsplanung dar. Nur wenn geeignete stadtverträgliche Logistikstandorte wie z.B. für die Mikro-Hubs gesichert und zur Verfügung gestellt werden,

können Lkw-Fahrten minimiert oder auf weniger sensible Routen geleitet werden.

Weitere Möglichkeiten zur verbesserten Abwicklung des Lieferverkehrs sind:

- Einrichtung oder Unterstützung einer koordinierten Routenführung z.B. auch durch TelematikSysteme, um die Effizienz zu erhöhen und unnötige Fahrten des Wirtschaftsverkehrs zu vermeiden

- Unterstützung von Anlieger-Kooperationen, z.B. zur gemeinsamen Rampennutzung

- Initiierung von Wirtschaftsverkehrs-Plattformen zur gemeinsamen Problemlösungssuche

- Unterstützung von Lieferantenkooperationen (City-Logistik 2.0)

- Erteilung von Gebiets-Konzessionen für Anlieferungen (Beispiele sind die zentral koordinierte Organisation des früheren Baustellenverkehrs am Potsdamer Platz in Berlin oder das Versorgungsregime am Potsdamer Platz heute)

Der zunehmende Wirtschaftsverkehr erfordert komplexe Konzepte und eine Kombination unterschiedlichster Maßnahmen. Die Akteure verschiedenster Branchen von IT über Stadtplanung, Politik bis Handel

und Transportgewerbe müssen deshalb gemeinsam an Lösungen arbeiten.

Dr. Wulf-Holger Arndt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich „Mobilität und Infrastruktur" des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) sowie Bereichsleiter „Mobilität und Raum" an der TU Berlin.

forum future economy

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.

- Mit diesem Schritt markiert der Verlag bewusst eine Zeitenwende – hin zu einer Wirtschaft, die Zukunft schafft, statt nur Probleme zu verwalten.

Kaufen...

Abonnieren...

09

DEZ

2025

DEZ

2025

Club of Rome Salon: Building the City of the Future (in English)

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Megatrends

Deutsche Einheit - deutsche Identität(en)

Deutsche Einheit - deutsche Identität(en)Christoph Quarch sieht die Zukunft in der Stärkung individueller Identitäten im Dialog mit anderen

Jetzt auf forum:

Song Contest "Dein Song für EINE WELT!"

Ökologische Stromproduktion aus Fließgewässern

Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026

Schulen stärken Bildung für nachhaltige Entwicklung

Seit 15 Jahren: faire und umweltbewusste Beschaffung mit dem Kompass Nachhaltigkeit