Tobias Reichert

Lifestyle | Essen & Trinken, 10.04.2018

Nutztiere

Der große Strukturwandel greift um sich

Viehhaltung und Fleischproduktion in Deutschland ändern sich schnell. Fast überall geben Betriebe auf. Doch die Erzeugung steigt, und bei gleichbleibendem Verbrauch nehmen die Exporte zu. Wir fragen warum?

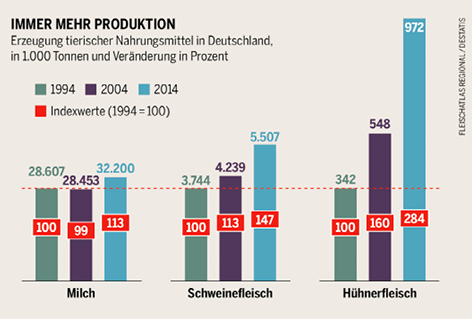

In Geld gemessen, ist die Landwirtschaft in Deutschland nur noch wenig bedeutend. Gemeinsam mit Fischerei und Forstwirtschaft macht sie weniger als ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus und beschäftigt gerade einmal 1,5 Prozent der Erwerbstätigen. Die Tierhaltung ist ihr wichtigster Produktionszweig. Von den über 50 Milliarden Euro, die die deutschen Landwirte und Landwirtinnen erwirtschaften, entfallen etwa 11 Milliarden Euro auf die Milch-erzeugung, 7,5 Milliarden Euro auf Schweinefleisch, 4 Milliarden Euro auf Rind- und Kalbfleisch und etwa 2,3 Milliarden Euro auf Geflügelfleisch. Die Erzeugung von Geflügel- und Schweinefleisch ist in den letzten zehn Jahren stark angestiegen.

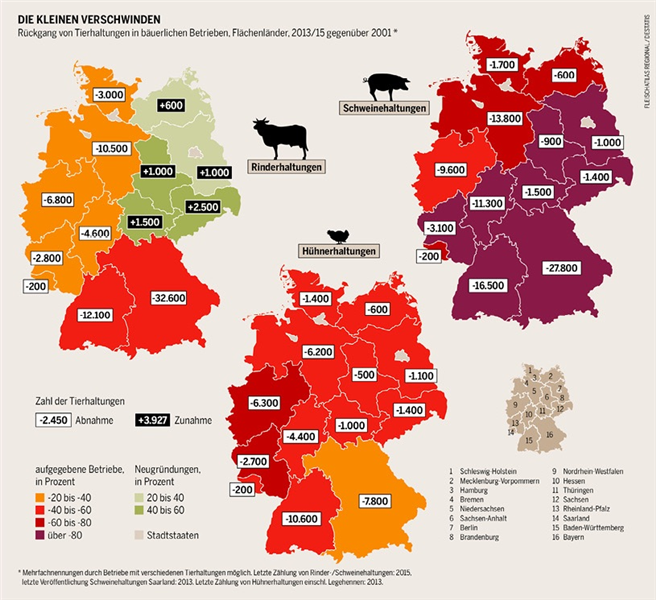

In Geld gemessen, ist die Landwirtschaft in Deutschland nur noch wenig bedeutend. Gemeinsam mit Fischerei und Forstwirtschaft macht sie weniger als ein Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung aus und beschäftigt gerade einmal 1,5 Prozent der Erwerbstätigen. Die Tierhaltung ist ihr wichtigster Produktionszweig. Von den über 50 Milliarden Euro, die die deutschen Landwirte und Landwirtinnen erwirtschaften, entfallen etwa 11 Milliarden Euro auf die Milch-erzeugung, 7,5 Milliarden Euro auf Schweinefleisch, 4 Milliarden Euro auf Rind- und Kalbfleisch und etwa 2,3 Milliarden Euro auf Geflügelfleisch. Die Erzeugung von Geflügel- und Schweinefleisch ist in den letzten zehn Jahren stark angestiegen. Der deutliche Zuwachs der Erzeugung ging mit einem drastischen Strukturwandel einher. Mithilfe neuer Produktionsmethoden wie Melkmaschinen, automatisierter Fütterung oder Ställen mit Spaltenböden, die das Ausmisten unnötig machen, können mehr Tiere mit weniger Arbeitskräften versorgt werden. Gleichzeitig steigt die Fleischmenge pro Tier durch Züchtung und intensivere Fütterung. Nur so sehen viele Familienbetriebe, die immer noch den größten Teil der deutschen Landwirte stellen, eine Möglichkeit, ihre Produktion fortzuführen. Die neuen Methoden erfordern in der Regel beträchtliche Investitionen in Maschinen und Gebäude. Dies führt einerseits dazu, dass Betriebe, die sich das nicht leisten können, ausscheiden. Andererseits fördert es die Spezialisierung in der Landwirtschaft, da große Investitionen meist nicht in mehreren Betriebszweigen gleichzeitig möglich sind. Bauernhöfe, auf denen mehrere Tierarten gehalten werden, werden damit immer mehr zur Ausnahme.

Während die Erzeugung von Geflügelfleisch in Deutschland seit 1994 um mehr als drei Viertel gestiegen ist, ging nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Zahl der Betriebe, die Masthühner halten, um 95 Prozent von knapp 70.000 auf 4.500 zurück. Bei der Schweinefleischerzeugung ergibt sich ein ähnliches Bild: Nahm die Produktion in den letzten zwanzig Jahren um fast die Hälfte zu, sank die Zahl der Betriebe um fast 90 Prozent auf etwa 27.000. 1994 gab es noch mehr Schweinehalter als Milchviehbetriebe in Deutschland. Heute sind es fast dreimal mehr Milchbetriebe als Schweineerzeuger, obwohl auch fast zwei Drittel die Milcherzeugung aufgegeben haben.

Die Milcherzeugung nahm wegen der bis April 2015 geltenden Quotenregelung nur um etwa 15 Prozent zu. Die Milchquote wurde 1984 eingeführt, um Überproduktion, Preisverfall und Strukturwandel zu begrenzen. Jedem europäischen Mitgliedsland stand eine feste Produktionsquote für Milch zu. In Deutschland wurde diese Quote auf die einzelnen milcherzeugenden Betriebe verteilt. Wenn ein Betrieb mehr als die ihm zur Verfügung stehende Menge produzierte, musste er eine zusätzliche Abgabe zahlen. Am 31. März 2015 ist die Milchquote ausgelaufen, die Produktion steigt. Seitdem sinkt der Preis stetig.

Während die Erzeugung von Fleisch und Milch in den letzten zehn Jahren deutlich zugenommen hat, blieb der Verbrauch relativ konstant oder wuchs deutlich langsamer als zuvor. 1994 importierte Deutschland noch mehr Schweine- und Geflügelfleisch als es exportierte. Durch den Produktionsanstieg ist mittlerweile ein Exportüberschuss bei allen Fleischarten entstanden. Die Importe legten ebenfalls zu, allerdings langsamer als die Exporte. Bei Milch besteht seit Langem ein Ausfuhrüberschuss, der in den letzten Jahren leicht angestiegen ist, nachdem mit Blick auf das Ende der Milchquote die zulässige Produktionsmenge angehoben wurde.

Die Exporte in Länder außerhalb der EU finden überwiegend in Form von standardisierten Produkten wie Milchpulver, Schweinehälften und gefrorenen Hühnerteilen (Keulen oder Flügel) statt. Damit diese Waren wettbewerbsfähig sind, müssen die Erzeugerpreise auf dem Niveau des Weltmarktes liegen. Um dies zu erreichen, setzen die meisten Betriebe auf Größenwachstum, um durch Rationalisierung die Kosten zu senken. Dies ist ein weiterer Treiber des Strukturwandels und lässt den Betrieben kaum Spielraum, um in Tier- und Umweltschutz zu investieren.

Die europäischen Exporte sind dabei immer weniger von unmittelbarer staatlicher Unterstützung abhängig. Die EU zahlt seit einigen Jahren keine direkten Exportsubventionen mehr. Der Großteil der Hilfsgelder wird als von der Produktion unabhängige Flächenprämien in Höhe von etwa 300 Euro pro Hektar gezahlt. Sie ermöglichen es den Landwirten, zu Preisen zu verkaufen, die nicht die vollen Produktionskosten decken.

Sie sind für die verschiedenen Erzeugnisse aber unterschiedlich relevant. Die Hühnermast findet meist „flächenlos" statt. Die Betriebe bauen das Futter nicht mehr auf eigenen Flächen an, sondern kaufen es überwiegend zu. Von den Flächenprämien profitieren sie nur indirekt. Auch die Schweineerzeugung entwickelt sich in diese Richtung.

Die langen Wege von Fleisch und Futtermitteln

Der Zukauf von Futtermitteln hat bei der Zunahme der Fleischproduktion eine Schlüsselbedeutung. Sojaschrot als wichtige Futterkomponente für die intensive Fleischerzeugung ist das wichtigste Agrarimportprodukt für die EU und Deutschland. 80 bis 90 Prozent des in Deutschland verfütterten Sojaschrots geht in die Fleischerzeugung, der Rest in die Milchproduktion. Mit der zunehmenden Fleischerzeugung haben auch die Sojaschrotimporte zugenommen – in den letzten 20 Jahren um über ein Drittel auf über 4,5 Millionen Tonnen.

Die europäischen Sojaimporte kommen ganz überwiegend aus Südamerika, vor allem Brasilien und Argentinien sowie Paraguay. Dort werden jetzt vor allem die Savannen gerodet, um neue Flächen für den Sojaanbau zu schaffen. So steht der Fleischverzehr hier in einem direkten Gegensatz zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Lateinamerika. Dazu eine Anmerkung der Redaktion: Noch absurder wird es, wenn wir in Deutschland Fleisch produzieren, damit Böden und Grundwasser belasten, um anschließend Fleischerzeugnisse zu exportieren und dabei lokale Märkte bedrängen.

Die europäischen Sojaimporte kommen ganz überwiegend aus Südamerika, vor allem Brasilien und Argentinien sowie Paraguay. Dort werden jetzt vor allem die Savannen gerodet, um neue Flächen für den Sojaanbau zu schaffen. So steht der Fleischverzehr hier in einem direkten Gegensatz zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Lateinamerika. Dazu eine Anmerkung der Redaktion: Noch absurder wird es, wenn wir in Deutschland Fleisch produzieren, damit Böden und Grundwasser belasten, um anschließend Fleischerzeugnisse zu exportieren und dabei lokale Märkte bedrängen. Dieser Artikel von Tobias Reichert sowie die Grafiken sind zuerst erschienen im FLEISCHATLAS 2016 – DEUTSCHLAND REGIONAL, einem Kooperationsprojekt der Landesstiftungen der Heinrich-Böll-Stiftung, des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und der Heinrich-Böll-Stiftung. Lizenz: CC BY-SA 3.0,

Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2018 - Digital in die Zukunft? Tierische Geschäfte! erschienen.

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

forum 01/2026

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

26

FEB

2026

FEB

2026

17

MÄR

2026

MÄR

2026

Responsible Leadership Summit Tirol 2026

Für den gemeinsamen Weg bergauf - Award-Einreichungsfrist: 28.02.!

A-6372 Oberndorf bei Kitzbühel/Tirol

Für den gemeinsamen Weg bergauf - Award-Einreichungsfrist: 28.02.!

A-6372 Oberndorf bei Kitzbühel/Tirol

14

APR

2026

APR

2026

Zertifizierter ESG-Officer 2026

Moderne Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit jenseits des Pflichtprogramms

Online-Lehrgang in sechs Modulen

Moderne Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit jenseits des Pflichtprogramms

Online-Lehrgang in sechs Modulen

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Megatrends

Eine Zeit der "Sinnfinsternis"

Eine Zeit der "Sinnfinsternis"Ein Blick auf die neuen Zahlen zur Kindswohlgefährdung macht auch den Philosophen Christoph Quarch sprachlos

Jetzt auf forum:

Der Zauber von Olympia - und Geschichten von Hass und Hetze

Gamechanger an der Schnittstelle

AI for Sustainability Day 2026 am 24. März: KI wirksam für Nachhaltigkeit einsetzen

„Eine Grüngasquote im Wärmemarkt wäre ein klimapolitischer Irrweg und eine teure Scheinlösung.“