Ingo Leipner

Technik | Energie, 19.05.2025

Wasserstoff: "Verbranntes Steuergeld"?

Fragen zur Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff

Trotz großzügiger Subventionen steht die Wasserstofftechnologie im ÖPNV zunehmend in der Kritik: Fachleute warnen vor mangelhafter Energiebilanz, hohen Kosten und politisch motivierten Fehlinvestitionen. Ist der Traum vom Wasserstoffbus schon jetzt ein teures Luftschloss?

Milliarden für Wasserstoff: Förderpolitik auf dem Prüfstand

Subventionen? Sie fließen tatsächlich reichlich in Wasserstoff-Projekte. Diese Vorhaben werden u. a. durch Bundes- und Landesmittel unterstützt. Über acht Milliarden Euro, die im Rahmen von IPCEI ausgeschüttet werden. Die Abkürzung steht für „Important Projects of Common European Interest." Seit 2021 werden 62 deutsche Großprojekte gefördert, in der Hoffnung, Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro auszulösen. Soweit ein kleines Schlaglicht auf die Subventionslandschaft. Dabei sind immer wieder großzügige Förderquoten zu beobachten, wie aus der Rhein-Neckar-Region zwei H2-Projekte zeigen, die miteinander verzahnt sind, koordiniert durch die „Metropolregion Rhein-Neckar GmbH":

- „H2Rivers": Es geht um "klimaneutrale Mobilität”, die Investitionssumme beträgt ca. 50 Millionen Euro. Der Bund stellt 20 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung. Förderquote: ca. 40 Prozent.

- „H2Rhein-Neckar": Dieses Projekt fördert einen "klimafreundlichen ÖPNV " in Mannheim und Heidelberg. Das gesamte Volumen der Investitionen liegt bei ca. 46 Millionen Euro, 16,7 Millionen Euro kommen vom Land Baden-Württemberg. Förderquote: ca. 36 Prozent.

Wird dieses öffentliche Geld sinnvoll ausgegeben? Zweifel sind erlaubt.

BZ REX-Busse im Einsatz: Technologischer Fortschritt oder Rückschritt?

Seit Juni 2024 lässt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Passagiere mit neuen Gelenkbussen befördern, die 18 Meter lang sind. Sie kommen nach und nach zum Einsatz, am Ende sollen davon 48 in Mannheim und Heidelberg unterwegs sein. Alle gefördert aus dem erwähnten Projekt „H2Rhein-Neckar". Der Grund: Es handelt sich um Elektrobusse mit „Brennstoffzellen-Range-Extender" (BZ REX-Technologie). Für die rnv GmbH schien das die „passendste Option" zu sein, eine „optimale Kombination aus betrieblicher Effizienz, wirtschaftlicher Tragfähigkeit und Umweltverträglichkeit". Die Diesel-Solobusse (12 Meter) ersetzte die rnv GmbH durch Fahrzeuge, die einen rein batterieelektrischen Antrieb haben (eCitaro).

Was steckt aber hinter der BZ REX-Technologie? Das erklärt der Hersteller Mercedes-Benz Buses aus Mannheim: „Der eCitaro fuel cell ist ein batterieelektrisch angetriebener Bus mit einer Brennstoffzelle zur Verlängerung der Reichweite." Das heißt: „Er wird wie ein eCitaro an der Ladesäule aufgeladen und verfügt zusätzlich über Wasserstofftanks, welche die Brennstoffzellen versorgen. Die Brennstoffzelle erzeugt während der Fahrt Strom und versorgt damit zusätzlich zu den Batterien das Fahrzeug."

Warum die Erweiterung der Reichweite? Der Hersteller teilt mit: „Mit dem Mercedes-Benz eCitaro fuel cell lassen sich Reichweiten von rund 400 Kilometer unter allen Bedingungen ohne Nachladen erreichen." Etwa in der anspruchsvollen Topografie von Heidelberg. Deshalb entsteht vor Ort eine Doppelstruktur für Strom und Wasserstoff.

Hohe Infrastrukturkosten und zweifelhafte Wirtschaftlichkeit

Beispiel Heidelberg: In einem neuen Busbetriebshof können bis zu 27 Busse Wasserstoff tanken – und ihre Batterien aufladen. Kostenpunkt: 24,5 Millionen Euro. „Das Projekt soll über das Ministerium für Verkehr des Landes Baden-Württemberg mit bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Baukosten gefördert werden", so die rnv GmbH. 75 Prozent! Diese Zahl deutet an, wie unwirtschaftlich eine rein private Investition gewesen wäre …

Es kommt aber noch ärger: „Brennstoffzellen-Range-Extender sind sehr teuer und angesichts der aktuellen Innovationen im Batteriebereich nicht mehr ‚state ot the art‘", sagt Prof. Maximilian Fichtner. „Staatliche Subventionen für diese nicht wirklich zukunftsfähige Technologie sind unter solchen Umständen verbranntes Steuergeld."

Er kam ähnlich wie Dr. Bossel zu einer neuen Einschätzung der H2-Technologie: „Vor 20 Jahren beschäftigten wir uns mit der H2-Speicherung", erzählt Prof. Fichtner, „in dieser Zeit war ich ‚German Expert‘ bei der internationalen Energieagentur und Chairman einer der größten Konferenzen auf diesem Gebiet."

Auch damals sei schon viel behauptet worden … „Dann kam nur wenig", so Prof. Fichtner, „beziehungsweise es kommt auch heute nichts." Außerdem hat er die Erfahrung gemacht: „Und das, was kommt, ist immer hoch subventioniert. Die 30 Jahre alten Versprechungen zum Wasserstoff sind immer noch nicht eingelöst." Heute ist der Chemiker u. a. Direktor am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) für Elektrochemische Energiespeicherung.

Prof. Fichtner äußert sich auch zur Frage, ob es sinnvoll ist, eine doppelte Infrastruktur für E-Mobilität einzuführen: „Die Kosten für die H2-Infrastruktur sind hoch. Zum Vergleich: Eine Ladesäule kostet 100.000 Euro, eine H2-Tankstelle zwei Millionen Euro, das Zwanzigfache!" Hinzu kämen große Wartungskosten: „Sie sind heute einer der Sargnägel für viele Wasserstoff-Projekte", so der Chemiker. Bei einer 700-bar-Tankstelle werde der Wasserstoff auf 1.050 bar hochkomprimiert und auf - 40°C abgekühlt, eine „unglaubliche Belastung" des Materials.

Prof. Fichtner: „Teile dieser Tankstellen gehen regelmäßig kaputt – und es gibt dafür noch keine Lösung, die dauerhaft stabil funktioniert." Alternativ zum Druckspeicher könne zwar auch Flüssigwasserstoff eingesetzt werden, aber eine Verflüssigung des Wasserstoffs koste in der Praxis 40 Prozent des Heizwertes, „was einem Verlust von 40 Prozent des Wirkungsgrads entspricht".

Reichweite als Argument: Doch wie sinnvoll ist die Doppelstruktur?

Bleibt der Vorteil, mit einem Range-Extender bis zu 400 Kilometer weit zu fahren. Doch Daimler-Benz Buses stellt selbst fest: Der eCitaro fuel cell sei kein „reiner Brennstoffzellenbus". Dann heißt es: „Auf absehbare Zeit wird der Strom deutlich günstiger zu haben sein als Wasserstoff." Stellt sich also die Frage: Wie hoch ist der Zusatznutzen der größeren Reichweite, wenn dazu mit viel Steuergeld aufwendige Doppelstrukturen entstehen? Trotz des langfristig teuren Wasserstoffs, wie selbst der Mannheimer Bushersteller vermutet.

Die Frage gewinnt weiter an Brisanz, wenn der Busbauer MAN sein Konzept erläutert, das auf rein batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) beruht, kurz auch E-Busse genannt: „Mit dem Lion’s City E kann MAN schon heute eine Reichweite von bis zu 350 km sicherstellen. Das gilt sowohl für den 12-Meter Solobus MAN Lion’s City 12 E, als auch für den 18-Meter Gelenkbus MAN Lion’s City 18 E." Wenn eine „neue Batteriegeneration und weitere Updates" kommen, soll der MAN Lion’s City E künftig „zuverlässige Reichweiten von mehr als 350 km" gewährleisten. „Mit MAN Elektrobussen können Verkehrsbetreiber schon heute einen Großteil ihrer Linien betreiben, und das ohne Zwischenladen. Hier sehen wir keinen Grund, im ÖPNV zwischen zwei verschiedenen Technologien zu wechseln", so der Bushersteller. Eine klare Absage an H2-Range-Extender-Systeme.

MAN sieht weiterhin „klare Vorteile bei der Elektromobilität": „Diese hat bei der Energieeffizienz und den Betriebs- und Energiekosten aktuell deutliche Vorteile gegenüber anderen Antriebskonzepten", teilt der Bushersteller mit. „So landen beim Batterieantrieb etwa drei Viertel des Stroms wirklich auf der Straße. Bei Wasserstoff ist das nur etwa ein Viertel."

Alles eine Frage der Energiebilanz, wie auch ein Konsortium festgestellt hat. Es bestand aus PwC, ifeu, CP/COMPARTNER, Prognos AG sowie EEBC. Ziel der umfangreichen Untersuchung war es, die Wirkung staatlicher Förderung von E-Bussen zu prüfen. Dabei warfen die Wissenschaftler auch einen Blick auf Wasserstoff-Busse, mit und ohne „Range Extender". Im Abschlussbericht 2024 schreibt das Konsortium zu diesen Bustypen: „Die Energiebilanz solcher Busse bleibt auch in absehbarer Zeit ungünstiger als bei Batteriebussen." Das deckt sich mit der Einschätzung von Fichtner und Bossel.

Weiter heißt es im Abschlussbericht: „Damit bleiben sehr wahrscheinlich auch die Betriebskosten solcher Wasserstoffbusse höher als die von Batteriebussen, sofern der Wasserstoffpreise nicht sehr viel stärker als der Strompreis sinkt." Dazu passen auch Ergebnisse aus Befragungen, die das Konsortium durchführte: „Die technische Reife von Wasserstoffbussen wird kurzfristig gegenüber dem Batteriebus deutlich geringer eingeschätzt." So sei die Batterietechnik aktuell zuverlässiger als die Brennstoffzellentechnik.

Warum werden dann millionenschwere Wasserstoff-Projekte aufgelegt, etwa in der Metropolregion Rhein-Neckar? Als mögliche Antwort veröffentlichte das Konsortium eine begründete Spekulation: Die Wahl der Technologie sei „faktisch stark von politischen Erwägungen beeinflusst". Aufgabenträger wie die Verkehrsunternehmen wären häufig „lokalen politischen Akteuren unterstellt." Konsequenz: Verfolgten die regionalen Entscheider aus Wirtschaft und Politik den „Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft", sei eine Entscheidung für die H2-Technologie auch dann wahrscheinlicher, „wenn die Wirtschaftlichkeit gegenüber alternativen Technologien nicht gegeben ist".

Die Fakten: Daimler-Benz Buses und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) sind in Mannheim zuhause, genauso wie die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, die Koordinatorin der regionalen H2-Projekte (H2Rivers, H2Rhein-Neckar). Laut Pressemappe (Oktober 2024) würden diese Projekte „die Metropolregion Rhein-Neckar zu einem der größten Schaufenster für Wasserstoff-Technologie" machen.

Daher sagte CEO Till Oberwörder (Daimler-Benz Busses), als die Übergabe des ersten Fahrzeugs stattfand: „Wir sind stolz auf die langjährige Partnerschaft mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, die sich in der heutigen Übergabe der ersten Mercedes-Benz eCitaro G fuel cell manifestiert." Die Produktionsstätte der Stadtbusse und der Firmensitz der rnv seien in Mannheim „eng miteinander verbunden". „Das stärkt", so Oberwörder, „diesen Standort in der Rhein-Neckar-Region für beide Unternehmen." Und die Subventionen in Höhe von 16,7 Millionen Euro? Sie stammen aus dem Landeshaushalt von Baden-Württemberg, wo Mannheim im Norden des „Ländle" liegt.

Energieeffizienz entscheidet: Die Treppenkurve als Warnsignal

Zurück zum Thema Energiebilanz: Genau mit dieser Frage hat sich Dr. Bossel beschäftigt. Sein zentraler Kritikpunkt: Wasserstoff ist keine Energie, die unendlich sprudelt – sondern lediglich ein Energieträger. „Der mit Hilfe von Wasserstoff verteilte Strom wird nie mit dem grünen Original konkurrieren können", so Dr. Bossel. Probleme der Energieversorgung würden ebenso wenig gelöst „wie die Wasserversorgung in der Sahelzone mit der Verteilung von Eimern."

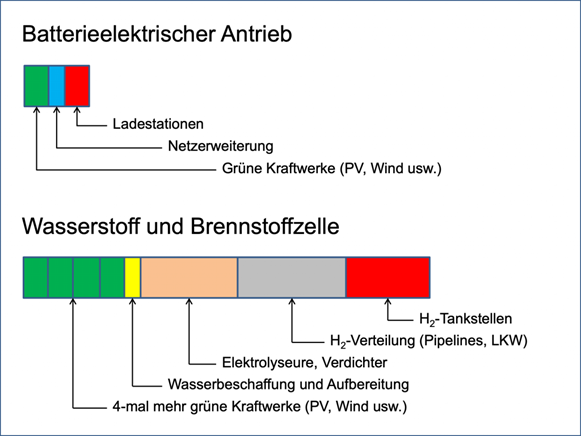

Wie kommt der Experte zu dieser Einschätzung? Das zeigt seine Treppenkurve für Wasserstoff (Abb. 1): Von 100 Prozent grünem Strom kommen beim Verbraucher wenigstens 80 Prozent an, wenn die Elektrizität durch das übliche Verteilnetz fließt. Bei Wasserstoff geht die Rechnung nicht so günstig auf; nur 20 bis 25 Prozent der Ausgangsenergie erreichen die Konsumten. Der Grund: Die Wasserstoff-Wirtschaft benötigt viele Zwischenschritte, die Energie verbrauchen.

Dr. Bossel: „Grüner Strom [...] wird zuerst elektrolytisch in Wasserstoff gesteckt, den man über eine neu zu schaffende Infrastruktur verteilen muss, um ihn dann wieder in Strom zu verwandeln oder stofflich zu nutzen" (Abb. 1). Dazu sind notwendig: grüne Kraftwerke, Elektrolyseure, Kompressoren, Anlagen zur Verflüssigung, geeignete Verteilnetze (Pipelines/LKW), Speicherbehälter, Technik zum Umfüllen, Lagerkapazitäten, plus Ventile, Mess- und Regeltechnik sowie moderne Gasbrenner. „Strom von Brennstoffzellen wird mindestens viermal teurer sein als Strom direkt aus der Steckdose", so Dr. Bossel.

Dr. Bossel: „Grüner Strom [...] wird zuerst elektrolytisch in Wasserstoff gesteckt, den man über eine neu zu schaffende Infrastruktur verteilen muss, um ihn dann wieder in Strom zu verwandeln oder stofflich zu nutzen" (Abb. 1). Dazu sind notwendig: grüne Kraftwerke, Elektrolyseure, Kompressoren, Anlagen zur Verflüssigung, geeignete Verteilnetze (Pipelines/LKW), Speicherbehälter, Technik zum Umfüllen, Lagerkapazitäten, plus Ventile, Mess- und Regeltechnik sowie moderne Gasbrenner. „Strom von Brennstoffzellen wird mindestens viermal teurer sein als Strom direkt aus der Steckdose", so Dr. Bossel.Der Maschinenbauer rechnet vor (Abb. 2): Ein Batterie-Auto benötigt für eine Strecke von 100 Kilometern rund 18 kWh elektrischer Energie. Wird das Auto mit Wasserstoff betrieben, braucht es 72 kWh, weil so viel Energie in der gesamten Wasserstoff-Kette verloren geht (Treppenkurve).

Daher kommt Dr. Bossel zu dem Schluss: „Das Klimaproblem lässt sich mit grünem Strom relativ schnell lösen. Mit dem zeitraubenden Umweg über Wasserstoff wird die drohende Klimakatastrophe jedoch kaum zu vermeiden sein. Die Politik muss schnellstens umdenken, bevor die Weichen in Richtung Sackgasse gestellt sind."

Dipl.-Volksw. Ingo Leipner ist Wirtschaftsjournalist und Autor kritischer Bücher u. a. zur Digitalisierung der Gesellschaft: „Die Lüge der digitalen Bildung" (mit G. Lembke, Redline 2015); „Heute mal bildschirmfrei" (mit P. Bleckmann, Knaur 2018). Neben Lehraufträgen an der Dualen Hochschule Mannheim hat Leipner auch als freiberuflicher leitender Redakteur für das Wirtschaftsmagazin „econo" gearbeitet (bis Dezember 2024). Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Texte in der Tagespresse, z. B. „Mannheimer Morgen", „Frankfurter Rundschau", „Der Freitag" oder „Mitteldeutsche Zeitung" (online).

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

forum 01/2026

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

04

FEB

2026

FEB

2026

Solarenergie, Großspeicher und Netzausbau – aber keine Gaskraftwerke!

Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"

80336 München und online

Im Rahmen unserer Serie "Klima-Strategien"

80336 München und online

10

FEB

2026

FEB

2026

11

FEB

2026

FEB

2026

BootCamp Impact Business Design

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

Das Recht des Stärkeren

Das Recht des StärkerenChristoph Quarchs philosophische Analyse zum US-Angriff auf Venezuela

Jetzt auf forum:

Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen

Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?

Das große Aufwachen nach Davos

BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen

Lichtblicke für die Landwirtschaft: Nachhaltige LED-Technologien im Einsatz