Yvonne Jamal

Wirtschaft | Lieferkette & Produktion, 01.03.2022

Der Business Case „Nachhaltige Beschaffung“ in Unternehmen

Der Einkauf spielt eine Schlüsselrolle

Nachhaltige Beschaffung rechnet sich. Aber die Frage danach greift zu kurz: Unternehmen bleibt keine Wahl mehr; sie müssen nachhaltiges Wirtschaften zum Standard machen, denn es geht darum, ob und wie wir die Transformation rechtzeitig schaffen – Business Case hin oder her.

Nachhaltigkeit kostet Geld. Punkt. Vor allen Dingen kostet Nachhaltigkeit Zeit. Sowohl das Geld als auch die Zeit sind jedoch notwendige Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Schon jetzt spüren viele KMU den Druck der Kunden und müssen Auskunft zu Zertifizierungen, dem eigenen CO2-Verbrauch oder zur Lieferkette geben. Der zunehmende Fachkräftemangel sorgt ebenfalls für Handlungsbedarf. Nicht ohne Grund ist Nachhaltigkeit (endlich) in aller Munde und sorgt langsam für ein Umdenken in den Einkaufsabteilungen.

Nachhaltigkeit kostet Geld. Punkt. Vor allen Dingen kostet Nachhaltigkeit Zeit. Sowohl das Geld als auch die Zeit sind jedoch notwendige Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Schon jetzt spüren viele KMU den Druck der Kunden und müssen Auskunft zu Zertifizierungen, dem eigenen CO2-Verbrauch oder zur Lieferkette geben. Der zunehmende Fachkräftemangel sorgt ebenfalls für Handlungsbedarf. Nicht ohne Grund ist Nachhaltigkeit (endlich) in aller Munde und sorgt langsam für ein Umdenken in den Einkaufsabteilungen.Rechnet sich nachhaltige Beschaffung?

Die Lage ist denkbar angespannt: Die Lieferengpässe aufgrund der anhaltenden Pandemie, die knapper werdenden Rohstoffe und die explodierenden Energiepreise verlangen Beschaffungsverantwortlichen derzeit eine Menge ab. Hinzu kommt seit der Verabschiedung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) im Sommer 2021 die Auseinandersetzung mit der eigenen Nachhaltigkeitsleistung im Einkauf.

Ein enormer Druck, aber auch eine Riesenchance für den Einkauf, sich neu zu positionieren und seinen Wertbeitrag für das Unternehmen zu verdeutlichen. Ohne eine nachhaltige Beschaffung und verantwortungsvolle Lieferketten kann sich heute kein Unternehmen glaubhaft als nachhaltig bezeichnen. Doch während einige Pioniere schon lange den Weg zu einer verantwortungsvolleren Wirtschaftsweise eingeschlagen haben, stehen viele Firmen noch ganz am Anfang und fragen sich, wo und wie sie anfangen sollen. Der Einkauf, der stets auf Einsparungen fokussiert ist und daran hart gemessen wird, muss nun Geld ausgeben, um mit den Entwicklungen Schritt halten zu können, und hat damit bereits die erste Hürde zu meistern: die Zustimmung der Geschäftsleitung für das geplante Vorgehen und für das dazu benötigte Budget einzuholen. Spätestens in dieser Auseinandersetzung kommt die alles entscheidende Frage: Rechnet sich der Business Case?

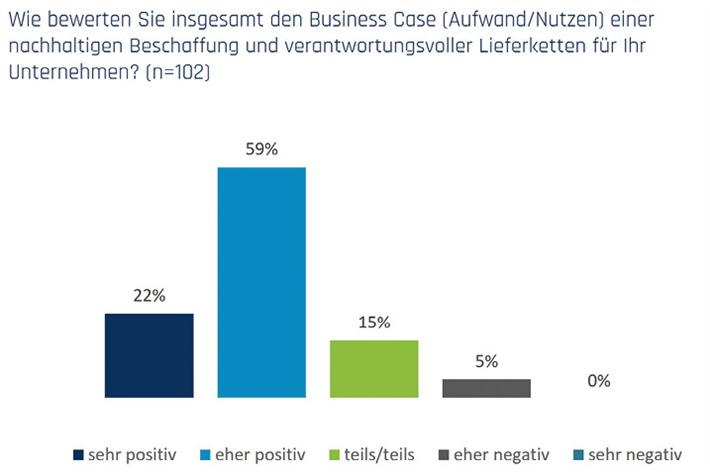

Ja, sagen immerhin vier von fünf befragten Teilnehmer:innen (81 Prozent) einer Studie des JARO Instituts in Kooperation mit der CBS International Business School Cologne, mysupply und Archlet aus dem Jahr 2021. Dabei zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Kenntnisstand zur nachhaltigen Beschaffung und der Bewertung des Business Case. Je besser die Kenntnisse der Teilnehmer:innen, desto positiver wird der Business Case bewertet. Immerhin etwas mehr als jeder fünfte Befragte (21 Prozent) gibt an, über sehr gutes Wissen zum Thema nachhaltige Beschaffung und verantwortungsvolle Lieferketten zu verfügen, 39 Prozent denken, dass sie grundlegende Kenntnisse haben. Doch mit diesem Wissen verändert sich auch die Einschätzung des eigenen Einflusses auf eine nachhaltige Entwicklung: Teilnehmer:innen mit grundlegenden oder sehr gutem Wissen schätzen ihren Einfluss zu 82 Prozent als entscheidend ein, während diejenigen mit Teil- oder wenig Wissen zu 75 Prozent angeben, kaum Einfluss zu haben.

Ja, sagen immerhin vier von fünf befragten Teilnehmer:innen (81 Prozent) einer Studie des JARO Instituts in Kooperation mit der CBS International Business School Cologne, mysupply und Archlet aus dem Jahr 2021. Dabei zeigt sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Kenntnisstand zur nachhaltigen Beschaffung und der Bewertung des Business Case. Je besser die Kenntnisse der Teilnehmer:innen, desto positiver wird der Business Case bewertet. Immerhin etwas mehr als jeder fünfte Befragte (21 Prozent) gibt an, über sehr gutes Wissen zum Thema nachhaltige Beschaffung und verantwortungsvolle Lieferketten zu verfügen, 39 Prozent denken, dass sie grundlegende Kenntnisse haben. Doch mit diesem Wissen verändert sich auch die Einschätzung des eigenen Einflusses auf eine nachhaltige Entwicklung: Teilnehmer:innen mit grundlegenden oder sehr gutem Wissen schätzen ihren Einfluss zu 82 Prozent als entscheidend ein, während diejenigen mit Teil- oder wenig Wissen zu 75 Prozent angeben, kaum Einfluss zu haben.Thema Lebenszykluskosten im Einkauf noch nicht angekommen

Aufklärung ist also gefragt. Eine gezielte Weiterbildung für Einkaufsmitarbeitende ist entscheidend, um die richtigen Weichen zu stellen. Insbesondere das Thema Lebenszykluskosten ist im Einkauf noch nicht angekommen. In der Studie wurde ermittelt, dass mit 49 Prozent noch immer der klassische Anschaffungspreis die Entscheidungsmatrix dominiert. Nur 7 Prozent nehmen die Gewichtung der Nachhaltigkeitsleistung der Lieferanten ein und nur 10 Prozent die Risikobewertung. Lebensdauer, Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit fließen mit 11 Prozent in die Entscheidung ein.

Dass es sich lohnt, im Rahmen von Beschaffungsentscheidungen auf Basis der Lebenszykluskosten zu entscheiden, zeigte schon 2015 eine Untersuchung des Berliner Senats mit dem Öko-Institut. In 10 von 15 untersuchten Produktgruppen und Dienstleistungen waren die umweltverträglichen Beschaffungsvarianten mit den Lebenszykluskosten günstiger als die konventionellen Beschaffungsvarianten. Obwohl der Anschaffungspreis teilweise höher war, konnten aufgrund der geringeren Verbräuche über alle 15 Produktgruppen hinweg deutliche Kosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 3,8 Prozent erzielt werden – bei einem Beschaffungsvolumen von circa 1 Milliarde Euro. Hinzu kommt eine Einsparung der Treibhausgasemissionen aufgrund dieser umweltverträglichen Beschaffung in Höhe von 47 Prozent.

Der Einkauf spielt eine Schlüsselrolle

Im Hinblick auf die Einführung einer nachhaltigen Beschaffung sind die größten Bedenken im Einkauf mit Abstand eventuelle Kostensteigerungen. Dies war auch das Ergebnis der JARO Studie: knapp zwei von drei Befragten (61 Prozent) gaben an, dass sie Kostensteigerungen erwarten. Die positiven Effekte werden hauptsächlich in anderen Unternehmensbereichen gesehen (Reputationssteigerung, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber, Steigerung der Mitarbeitermotivation etc.). Die Vorteile für die eigene Einkaufsorganisation werden noch nicht ausreichend erkannt, beispielsweise:

- verbessertes Risikomanagement durch mehr Transparenz

- Steigerung der Resilienz in der Lieferkette

- Steigerung der Innovationskraft von Lieferanten

- Reduzierung von Transportkosten

- Reduzierung von Entsorgungskosten

- Reduzierung von Energiekosten

- Reduzierung der Anschaffungskosten durch Nutzung zirkulärer Geschäftsmodelle

Alle diese Chancen für den Einkauf werden kaum ausgeschöpft, wenn sich Unternehmen auf die reine Erfüllung von Gesetzesvorgaben beschränken. Dieser Complianceansatz führt dazu, dass sie sich bei unpassender Kommunikation schnell in Greenwashing-Vorwürfe verstricken können und mit jeder neuen gesetzlichen Regulierung nachjustieren müssen. Das wird deutlich teurer, als sich schon heute weitsichtig und selbstkritisch mit dem eigenen Kerngeschäft auseinander zu setzen und die Transformation zu einem nachhaltigen kreislauffähigen Geschäftsmodell in die Wege zu leiten. Dabei spielt der Einkauf eine Schlüsselrolle, denn er kann als Multiplikator gemeinsam mit den Lieferanten Innovationen vorantreiben und entlang der Lieferkette für positive strukturelle Veränderungen sorgen: ökologische Veränderungen mit klimafreundlichen, entwaldungsfreien Lieferketten unter Achtung der planetaren Grenzen und soziale Veränderungen mit fairen, langfristigen Geschäftsbeziehungen unter Einhaltung der Menschenrechte und existenzsichernden Löhnen.

Nachhaltiges Wirtschaften zum Standard machen

Zahlreiche Förderungen, Hilfsmittel und Kontaktstellen stehen bereit, um Unternehmen bei diesem Wandel zu unterstützen. Verbände, Vereine, NGOs und Brancheninitiativen bündeln das vorhandene Wissen und die bisherigen Erfahrungen. Es braucht den Willen und die Offenheit, eine nachhaltige Beschaffung im eigenen Unternehmen zu implementieren, und eine gut strukturierte Vorgehensweise unter Einbindung der relevanten Stakeholder. Dabei gilt es, sowohl bei den eigenen Mitarbeiter:innen als auch bei den Lieferanten gezielt Know-how aufzubauen, um den Wandel zu meistern. Die anhaltenden Diskussionen um den Business Case suggerieren leider, dass wir eine Wahl hätten. Die Frage, ob wir nachhaltiges Wirtschaften zum Standard machen, stellt sich allerdings nicht mehr. Die Frage ist vielmehr, ob und wie wir die Transformation rechtzeitig schaffen, Business Case hin oder her.

Kostenloser Download der Studienergebnisse von JARO unter www.jaro-institut.de/publikationen

Yvonne Jamal ist Dipl.-Betriebswirtin und leitet seit 2018 das JARO Institut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in Berlin. Ihr Fokus liegt auf der nachhaltigen Beschaffung. Mit der JARO Academy bietet der Verein ein modulares eLearning mit optionaler Zertifizierung dazu an: www.jaro-academy.com

Quelle: BAUM e.V. - Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften

Dieser Artikel ist in forum Nachhaltig Wirtschaften 01/2022 ist erschienen. Schwerpunkt: Energiewende - Was wäre, wenn? erschienen.

forum future economy

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

17

DEZ

2025

DEZ

2025

Lunch & Learn: Geschichten & Inspirationen zum Mitmachen

Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher

online

Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher

online

17

JAN

2026

JAN

2026

05

FEB

2026

FEB

2026

Konferenz des guten Wirtschaftens 2026

Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann

90475 Nürnberg

Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann

90475 Nürnberg

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

LOHAS & Ethischer Konsum

"Du sollst konsumieren!"

"Du sollst konsumieren!"Für Christoph Quarch ist der Black Friday ein schwarzer Tag

Jetzt auf forum:

FNG-Siegel: 25 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet

So klappt's mit den Weihnachtsgeschenken – ohne Stress und Schulden

Deutschland hat kein Geldproblem, Deutschland hat ein Skill-Problem

Zuversicht und Inspiration schenken

Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026