Umwelt | Klima, 22.07.2021

Hochwasserrisiken wurden deutlich unterschätzt

Das CEDIM legt ersten Bericht zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vor

Um Hochwassergefahren besser einschätzen zu können, sollen Gefahrenkarten historische Daten einbeziehen. Dafür plädieren Forschende am CEDIM - Center for Disaster Management and Risk Reduction Technology des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). Das CEDIM hat einen ersten Bericht zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen vorgelegt. Was die Rolle des Klimawandels betrifft, birgt die Kombination aus mehr verfügbarem Wasser in der Atmosphäre und einer zunehmenden Beständigkeit von Großwetterlagen ein steigendes Potenzial für extreme Niederschlagsereignisse.

Die Hochwasserkatastrophe in der vergangenen Woche hat in Deutschland mehr als 170 Todesopfer gefordert (Stand: 21. Juli 2021). Immer noch werden Menschen vermisst. Die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur lassen sich erst grob bestimmen und gehen in die zweistelligen Milliarden - davon allein mindesten zwei Milliarden Euro für Verkehrsinfrastrukturen. Inzwischen hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den versicherten Schaden auf vier bis fünf Milliarden Euro nur in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geschätzt. Wie kam es zu den Überflutungen, die vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betrafen? Wie lassen sich Hochwassergefahren - besonders seltene, extreme Ereignisse - vorab besser abschätzen? Mit diesen Fragen hat sich die Forensic Disaster Analysis (FDA) Group des CEDIM befasst und einen ersten Bericht vorgelegt.

Die Hochwasserkatastrophe in der vergangenen Woche hat in Deutschland mehr als 170 Todesopfer gefordert (Stand: 21. Juli 2021). Immer noch werden Menschen vermisst. Die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur lassen sich erst grob bestimmen und gehen in die zweistelligen Milliarden - davon allein mindesten zwei Milliarden Euro für Verkehrsinfrastrukturen. Inzwischen hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) den versicherten Schaden auf vier bis fünf Milliarden Euro nur in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geschätzt. Wie kam es zu den Überflutungen, die vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betrafen? Wie lassen sich Hochwassergefahren - besonders seltene, extreme Ereignisse - vorab besser abschätzen? Mit diesen Fragen hat sich die Forensic Disaster Analysis (FDA) Group des CEDIM befasst und einen ersten Bericht vorgelegt.Wie die Forschenden erläutern, führten enorme Niederschlagsmengen dazu, dass beispielsweise der Pegel an der Ahr (Altenahr) seinen bisherigen Rekord von 2016 (3,71 Meter, Abfluss: 236 m³/s) deutlich überstieg. Überflutungsbedingt fiel die Messstation bei einem Wert von 5,05 Metern (Abfluss: 332 m³/s) allerdings aus. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz kalkulierte aus Modellrechnungen für die Katastrophennacht einen Pegel von bis zu sieben Metern, basierend darauf schätzten die Expertinnen und Experten einen Abfluss zwischen 400 bis 700 m³/s ab.

Mehrere Faktoren führten zu den extrem hohen Niederschlagssummen

Aus meteorologischer Perspektive führten verschiedene Faktoren zu den extrem hohen Niederschlagssummen. "Innerhalb von 48 Stunden fiel in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz mehr Regen, als dort üblicherweise im gesamten Monat Juli niedergeht; der Hauptanteil ging sogar innerhalb von nur rund zehn Stunden nieder", berichtet CEDIM-Sprecher Professor Michael Kunz. Außerdem verstärkte das stark gegliederte Gelände der betroffenen Regionen, besonders im Landkreis Ahrweiler, mit teils tief eingeschnittenen Flusstälern den Oberflächenabfluss. Der bereits annähernd gesättigte Boden durch teils kräftige Niederschläge in den vorangegangenen Tagen verschärfte die Situation zusätzlich.

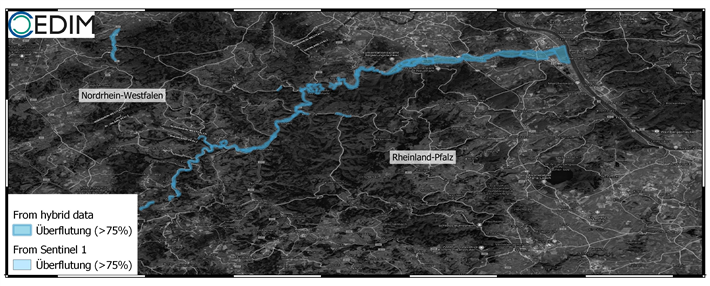

Um die Überflutungsflächen in den am schwersten betroffenen Gebieten Kreis Ahrweiler und Rhein-Erft-Kreis abzuschätzen, kombinierte das Forschungsteam Satellitendaten mit Luftaufnahmen von (Amateur-)Drohnen und Helikoptern sowie Fotos aus sozialen Medien. Nach diesen geschätzten Überflutungsflächen befinden sich in den betroffenen Gebieten knapp über 19 000 Gebäude mit einem Wert von rund neun Milliarden Euro. In Verbindung mit empirischen Daten vergangener Hochwasserkatastrophen (Infrastrukturschäden, Elementarschäden und andere Schäden) schätzten die Forschenden einen Gesamtschaden zwischen elf und 24 Milliarden Euro (erste CEDIM-Schätzung: 21. Juli 2021). Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Überflutungsflächen nur einen Teil der gesamten betroffenen Fläche ausmachen.

Mehr verfügbares Wasser in der Atmosphäre und zunehmende Beständigkeit von Großwetterlagen steigern Gefahr

Ob ein einzelnes Extremereignis oder die Abfolge mehrerer Extreme bereits auf den Klimawandel zurückzuführen sind, lässt sich nach Aussage der Karlsruher Katastrophenforschenden weder exakt belegen noch komplett verneinen, besonders wenn es um Ereignisse auf kurzen Zeit- und Raumskalen geht, die stark von lokalen Faktoren beeinflusst sind. Für die großräumigen Prozesse in der Atmosphäre, die zur Entstehung von Extremereignissen führen, gilt jedoch: Die Kombination aus mehr verfügbarem Wasser in der Atmosphäre infolge der Temperaturzunahme und einer zunehmenden Beständigkeit von Großwetterlagen mit einem sich tendenziell nach Norden verlagerndem Jetstream, dem Starkwindband in der oberen Troposphäre, birgt ein hohes Gefahrenpotenzial. "Da für diese drei Faktoren ein positiver Trend zu erwarten ist, wird auch das Potenzial für extreme Niederschlagsereignisse in Zukunft zunehmen", erklärt Kunz.

Bereits 1804 und 1910 bedeutende Hochwasserereignisse im Ahrtal

"Im Ahrtal gab es bereits in der Vergangenheit zwei besonders bedeutende Hochwasserereignisse, nämlich 1804 und 1910. Ein Vergleich mit historischen Aufzeichnungen lässt annehmen, dass die diesjährigen Werte allerdings niedriger einzuordnen sind als die von 1804", sagt der stellvertretende CEDIM-Sprecher Dr. James Daniell. Für das Hochwasserereignis von 1804 wurde der Abfluss von der Universität Bonn bereits auf ca. 1 100 m³/s geschätzt. Das diesjährige Ereignis könnte hydrologisch betrachtet ein ähnliches Ausmaß wie das von 1910 mit einem Abfluss von 500 m³/s gehabt haben. "Die aktuellen Hochwasserkarten für das Ahrtal basieren derzeit auf einer Abflussstatistik mit Daten seit 1947, da seit diesem Zeitpunkt homogene Messreihen zur Verfügung stehen. Dadurch werden die beiden historischen Ereignisse bei der Gefährdungsabschätzung bisher jedoch nicht berücksichtigt", sagt Dr. Andreas Schäfer, Erstautor des Berichts. So liegt die aktuelle Schätzung eines hundertjährlichen Hochwassers als Bemessungsgrundlage für den Hochwasserschutz für die Ahr bei 241 m³/s.

Die FDA Group des CEDIM plädiert dringend dafür, in Hochwasser-Gefahrenkarten historische Daten einbeziehen, auch aus der Zeit vor der kontinuierlichen Messaufzeichnung, um Hochwassergefahren besser abschätzen zu können. "Zwar müssen wir bei den Analysen und Interpretationen der Daten grundsätzlich beachten, dass sich sowohl Infrastrukturen als auch Hochwasserschutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren verändert haben. Daher lassen sich die Messwerte direkt schwerer vergleichen, und wir sollten uns weniger auf die Pegelstände fokussieren", erklärt Daniell. "Wir können die Pegelstände von 1804 und 1910 als indirekte Anzeiger heranziehen, um Hochwasserjahre zu identifizieren. Messwerte zum Abfluss, über die zeitliche Entwicklung und über die Niederschlagsummen sind für die Interpretation jedoch wichtiger. Letztendlich sollten aber beide historische Größen - Pegel und Abfluss - beim Erstellen von Gefahrenkarten einbezogen werden."

Als "Die Forschungsuniversität in der Helmholtz-Gemeinschaft" schafft und vermittelt das KIT Wissen für Gesellschaft und Umwelt. Ziel ist es, zu den globalen Herausforderungen maßgebliche Beiträge in den Feldern Energie, Mobilität und Information zu leisten. Dazu arbeiten rund 9 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer breiten disziplinären Basis in Natur-, Ingenieur-, Wirtschafts- sowie Geistes- und Sozialwissenschaften zusammen. Seine 23 300 Studierenden bereitet das KIT durch ein forschungsorientiertes universitäres Studium auf verantwortungsvolle Aufgaben in Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft vor. Die Innovationstätigkeit am KIT schlägt die Brücke zwischen Erkenntnis und Anwendung zum gesellschaftlichen Nutzen, wirtschaftlichen Wohlstand und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Das KIT ist eine der deutschen Exzellenzuniversitäten.

forum future economy

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

17

DEZ

2025

DEZ

2025

Lunch & Learn: Geschichten & Inspirationen zum Mitmachen

Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher

online

Impulse: Katrin Hansmeier, Basil Merk, Tina Teucher

online

17

JAN

2026

JAN

2026

05

FEB

2026

FEB

2026

Konferenz des guten Wirtschaftens 2026

Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann

90475 Nürnberg

Veränderung willkommen? Wie Wandel gelingen kann

90475 Nürnberg

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Megatrends

Selbstgewählte Einsamkeit

Selbstgewählte EinsamkeitChristoph Quarch analysiert den Trend und empfiehlt, Komfortzonen zu verlassen

Jetzt auf forum:

FNG-Siegel: 25 Fonds der Erste Asset Management mit Bestnote ausgezeichnet

So klappt's mit den Weihnachtsgeschenken – ohne Stress und Schulden

Deutschland hat kein Geldproblem, Deutschland hat ein Skill-Problem

Zuversicht und Inspiration schenken

Ab 14.12.2025 gilt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn für 2026

Wie verbessern Skibrillen die Sicht und Sicherheit auf den Pisten