Michael von Hauff

Technik | Green IT, 01.01.2017

Zu Risiken und Nebenwirkungen …

Gefahr von Rebound-Effekten im Bereich Energie

Diesen Beitrag von Prof. Dr. Michael von Hauff, Technische Universität Kaiserslautern finden Sie im B.A.U.M.-Jahrbuch 2017 - Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

Betrachtet man die Digitalisierung aus der Perspektive der nachhaltigen Entwicklung, so ergeben sich daraus Anforderungen, die bisher weitgehend vernachlässigt werden. Dies kann an einigen ausgewählten Beispielen beziehungsweise Tendenzen verdeutlicht werden.

Die Erwartung an die Digitalisierung ist, dass es in der Wirtschaft zu Produktivitätssteigerungen und damit zu einer Steigerung der Gewinne und Erwerbseinkommen kommt. Bisher ist jedoch umstritten, ob die Digitalisierung eine positive Auswirkung auf die Produktivität aufweist. Betrachtet man in diesem Zusammenhang beispielsweise die Produktivität in den USA der letzten Jahre, so lässt sich beobachten, dass trotz zahlreicher digitaler Innovationen kaum Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Dieses Phänomen, wonach Computerisierung nicht gleichbedeutend mit Produktivitätssteigerungen zu sehen ist, wurde bereits 1987 von Solow, einem der großen amerikanischen Ökonomen, beschrieben. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von einem Produktivitätsparadoxon beziehungsweise von dem Solow-Computer-Paradoxon.

Die Erwartung an die Digitalisierung ist, dass es in der Wirtschaft zu Produktivitätssteigerungen und damit zu einer Steigerung der Gewinne und Erwerbseinkommen kommt. Bisher ist jedoch umstritten, ob die Digitalisierung eine positive Auswirkung auf die Produktivität aufweist. Betrachtet man in diesem Zusammenhang beispielsweise die Produktivität in den USA der letzten Jahre, so lässt sich beobachten, dass trotz zahlreicher digitaler Innovationen kaum Zuwachsraten zu verzeichnen sind. Dieses Phänomen, wonach Computerisierung nicht gleichbedeutend mit Produktivitätssteigerungen zu sehen ist, wurde bereits 1987 von Solow, einem der großen amerikanischen Ökonomen, beschrieben. Daher spricht man in diesem Zusammenhang auch von einem Produktivitätsparadoxon beziehungsweise von dem Solow-Computer-Paradoxon.Gefahr von Rebound-Effekten im Bereich Energie

Doch auch sonst ist nicht alles Gold, was glänzt. Wendet man sich den ökologischen Anforderungen an die Digitalisierung zu, so geht es häufig um den Zusammenhang von Digitalisierung und Energieverbrauch. Grundsätzlich lassen sich hier folgende vier Bereiche abgrenzen: (1) Für den Betrieb von Rechenzentren ist ein weltweit stark steigender Stromverbrauch festzustellen. (2) Die wachsende Datenmenge des Internets und anderer Netzwerke erfordert vermehrt Rechnerkapazitäten und damit Energie. (3) Die privaten Endgeräte wie Tablets und Smartphones weisen einen steigenden Stromverbrauch auf. (4) Die Produktion von IC-Technologien erfordert einen hohen Energieeinsatz entlang der Lieferkette. (Bei „Information and Communication Technologien" – ICT kann man auch von IKT sprechen; Anm. d. Redaktion).

Schlüsselt man den gesamten Energieverbrauch der vier Bereiche für das Jahr 2010 auf, so ergibt sich nach M.P. Mills (2013) folgendes Bild: 12 Prozent werden für Rechenzentren benötigt, 28 Prozent für Telekommunikation, 38 Prozent für Endgeräte und 22 Prozent für die Herstellung von IC-Technologien. Auf internationaler Ebene wird der Stromverbrauch für das Jahr 2013 auf insgesamt 1.500 TWh geschätzt. Das ist mehr als zehn Prozent der gesamten Energieproduktion weltweit und entspricht dem Stromverbrauch von Japan und Deutschland. Der Anteil von IC-Technologien an den globalen CO2- Emissionen beträgt zwischen zwei – und 2,5 Prozent. Dieser relativ geringe Anteil entspricht jedoch dem der gesamten Luftfahrtindustrie. Weiterhin ist zu erwarten, dass bis zum Jahr 2020 der Anteil auf etwa vier Prozent anwachsen wird.

Geht man davon aus, dass die Entwicklungsländer in den nächsten Jahren die „Digitalisierungslücke" zu den Industrieländern verringern, so werden dadurch die Emissionen noch weiter ansteigen. Damit ist klar, dass die Digitalisierung in Beziehung zum Klimaschutz auf „Kollisionskurs" liegt. Auch wenn „grüne Rechenzentren" zunehmend an Bedeutung gewinnen, ist offensichtlich, dass auf globaler Ebene der Strombedarf für Rechenzentren weiter steigt und noch über einen längeren Zeitraum primär über fossile Brennstoffe erzeugt wird. Zusätzlich ist zu beobachten, dass die Verbesserungen in der Energieeffizienz, das heißt die Energieeinsparungen, durch den Rebound-Effekt kompensiert beziehungsweise überkompensiert werden.

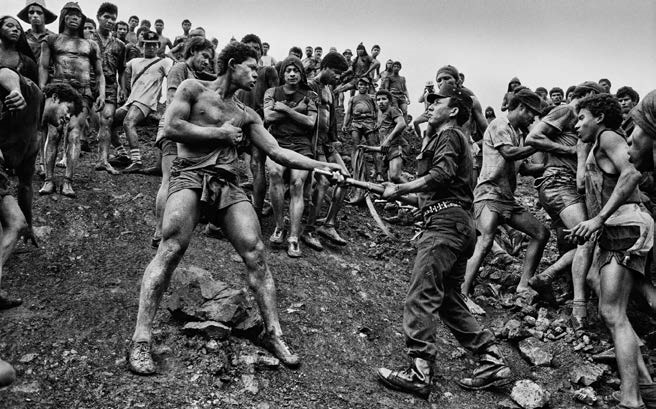

Seltene Erden und Konfliktmineralien

Neben dem Energieverbrauch und den damit verursachten Emissionen ist der für die Herstellung digitaler Technologien wachsende Rohstoffverbrauch von großer Bedeutung. Im Jahr 2008 wurden beispielsweise 625 Tonnen Silber in IC-Technologien verarbeitet. Das entspricht einem Anteil von drei Prozent der Weltproduktion. Bei Gold liegt der Anteil bei vier Prozent, bei Palladium bei 16 Prozent und bei Cobalt bei 23 Prozent. Die Funktionalität digitaler Geräte basiert hauptsächlich auf seltenen Metallen (z.B. Coltran, Antimon, Indium oder Gallium) und seltenen Erden (z.B. Scandium, Yttrium und Lanthan). Die Vorkommen dieser Ressourcen konzentrieren sich auf wenige Länder. So stammen nach einem Gutachten zum Thema Green IT Nachhaltigkeit für die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft des Deutschen Bundestages etwa 95 Prozent aller seltenen Erden, die für die Herstellung von Bildschirmen und Mikrophonen benötigt werden, aus China.

Wichtige Rohstoffe für die Produktion von anderen digitalen Geräten sind Zinn, Tantal, Wolfram und Gold, die häufig unter der Abkürzung 3TG subsummiert werden. Die großen Vorkommen befinden sich in der Demokratischen Republik Kongo und den angrenzenden Ländern wie Angola, Burundi und der Zentralafrikanischen Republik. Sowohl die Lieferabhängigkeit von oft sehr fragilen Staaten als auch die Knappheit dieser Rohstoffe führte dazu, dass man sie auch als kritische oder sehr kritische Rohstoffe einstuft. Nach einer Studie des Fraunhofer Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) wird im Jahr 2030 die Nachfrage nach einigen dieser Rohstoffe der Weltproduktion entsprechen oder diese bereits übersteigen.

Verstöße gegen internationale Arbeits- und Sozialstandards

In diesem Zusammenhang wird häufig vernachlässigt, dass der Abbau von seltenen Metallen und seltenen Erden sowohl soziale als auch ökologische Probleme verursacht. So kommt es beispielsweise im Kontext sozialer Nachhaltigkeit zu eklatanten Verstößen gegen internationale Arbeits- und Sozialstandards, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vertreten werden. Kinderarbeit ist weit verbreitet und es kommt häufig zu Regelverletzungen hinsichtlich unbezahlter Überstunden, dem Fehlen von Arbeits- und Erholungspausen sowie mangelndem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Trotz einiger Initiativen wie der „Electronics-Tool for Accountable Supply Chains” und den Bemühungen einzelner globaler Unternehmen die oft sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen beim Abbau von seltenen Erden und Metallen zu beseitigen, gibt es noch einen hohen Handlungsbedarf hinsichtlich einer nachhaltigen Lieferkette. Negative Auswirkungen in Bezug auf ökologische Kriterien sind beispielsweise kontaminierte Abfälle, Luftverschmutzungen (SO2-Emissionen), Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers, Zerstörung von Landschaften, Desertifikation und die Verringerung der Biodiversität.

In diesem Zusammenhang wird häufig vernachlässigt, dass der Abbau von seltenen Metallen und seltenen Erden sowohl soziale als auch ökologische Probleme verursacht. So kommt es beispielsweise im Kontext sozialer Nachhaltigkeit zu eklatanten Verstößen gegen internationale Arbeits- und Sozialstandards, wie sie von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vertreten werden. Kinderarbeit ist weit verbreitet und es kommt häufig zu Regelverletzungen hinsichtlich unbezahlter Überstunden, dem Fehlen von Arbeits- und Erholungspausen sowie mangelndem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Trotz einiger Initiativen wie der „Electronics-Tool for Accountable Supply Chains” und den Bemühungen einzelner globaler Unternehmen die oft sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen beim Abbau von seltenen Erden und Metallen zu beseitigen, gibt es noch einen hohen Handlungsbedarf hinsichtlich einer nachhaltigen Lieferkette. Negative Auswirkungen in Bezug auf ökologische Kriterien sind beispielsweise kontaminierte Abfälle, Luftverschmutzungen (SO2-Emissionen), Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers, Zerstörung von Landschaften, Desertifikation und die Verringerung der Biodiversität.Abschließend lässt sich feststellen: Neben den positiven Effekten einer wachsenden Digitalisierung gibt es aus der Perspektive nachhaltiger Entwicklung große Defizite. Die ökologischen und sozialen Effekte bedürfen noch einer intensiven Diskussion und verlangen ein entschiedenes Handeln zur Verringerung der nichtnachhaltigen Auswirkungen.

Prof. Dr. Michael von Hauff ist seit 1991 Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsschwerpunkte sind internationale Wirtschaftsbeziehungen, Entwicklungsökonomie und nachhaltige Entwicklung.

forum future economy

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy.

- Mit diesem Schritt markiert der Verlag bewusst eine Zeitenwende – hin zu einer Wirtschaft, die Zukunft schafft, statt nur Probleme zu verwalten.

Kaufen...

Abonnieren...

09

DEZ

2025

DEZ

2025

Club of Rome Salon: Building the City of the Future (in English)

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Cities, World Expos, and Stakeholders Driving Sustainability

10178 Berlin

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

LOHAS & Ethischer Konsum

"Du sollst konsumieren!"

"Du sollst konsumieren!"Für Christoph Quarch ist der Black Friday ein schwarzer Tag

Jetzt auf forum:

Seit 15 Jahren: faire und umweltbewusste Beschaffung mit dem Kompass Nachhaltigkeit

The GREEN MONARCH Awards 2025 Verleihung in Berlin

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

Wie Unternehmen mit regionaler Aufforstung ihre ESG-Ziele stärken