Umwelt | Biodiversität, 08.01.2018

Die Zukunft der Kongo-Regenwälder

Anstieg der Entwaldung um mindestens 55 Prozent erwartet

Klimawandel und Landnutzung werden den tropischen Regenwäldern Afrikas langfristig zusetzen. Internationale Forscherteams unter österreichischer Beteiligung haben berechnet, wie sich der menschliche Einfluss auf die Biodiversität im Kongobecken auswirken wird. Sie prognostizieren einen Anstieg der Entwaldung um mindestens 55 Prozent.

Das Kongobecken im Zentrum Afrikas erstreckt sich im Bereich des Äquators über mehrere Länder. Nach dem Amazonasgebiet beherbergt diese Landschaft die zweitgrößten zusammenhängenden Regenwälder der Erde. Noch ist das tropische Urwaldgebiet mit 6 bis 30 Einwohnern pro Quadratkilometer dünn besiedelt, doch Entwicklungen, die die Landschaft nachhaltig verändern könnten, sind bereits sichtbar. „Das Bevölkerungswachstum hat im südlichen Kamerun gewaltig zugenommen. Die meisten Menschen dort sind jünger als 25 Jahre", berichtet Stephan Pietsch vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.

Landwirtschaftliche Nutzung Haupttreiber der Entwaldung

Das Kongobecken im Zentrum Afrikas erstreckt sich im Bereich des Äquators über mehrere Länder. Nach dem Amazonasgebiet beherbergt diese Landschaft die zweitgrößten zusammenhängenden Regenwälder der Erde. Noch ist das tropische Urwaldgebiet mit 6 bis 30 Einwohnern pro Quadratkilometer dünn besiedelt, doch Entwicklungen, die die Landschaft nachhaltig verändern könnten, sind bereits sichtbar. „Das Bevölkerungswachstum hat im südlichen Kamerun gewaltig zugenommen. Die meisten Menschen dort sind jünger als 25 Jahre", berichtet Stephan Pietsch vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.

Landwirtschaftliche Nutzung Haupttreiber der Entwaldung

Zur Person

Das Kongobecken im Zentrum Afrikas erstreckt sich im Bereich des Äquators über mehrere Länder. Nach dem Amazonasgebiet beherbergt diese Landschaft die zweitgrößten zusammenhängenden Regenwälder der Erde. Noch ist das tropische Urwaldgebiet mit 6 bis 30 Einwohnern pro Quadratkilometer dünn besiedelt, doch Entwicklungen, die die Landschaft nachhaltig verändern könnten, sind bereits sichtbar. „Das Bevölkerungswachstum hat im südlichen Kamerun gewaltig zugenommen. Die meisten Menschen dort sind jünger als 25 Jahre", berichtet Stephan Pietsch vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.

Das Kongobecken im Zentrum Afrikas erstreckt sich im Bereich des Äquators über mehrere Länder. Nach dem Amazonasgebiet beherbergt diese Landschaft die zweitgrößten zusammenhängenden Regenwälder der Erde. Noch ist das tropische Urwaldgebiet mit 6 bis 30 Einwohnern pro Quadratkilometer dünn besiedelt, doch Entwicklungen, die die Landschaft nachhaltig verändern könnten, sind bereits sichtbar. „Das Bevölkerungswachstum hat im südlichen Kamerun gewaltig zugenommen. Die meisten Menschen dort sind jünger als 25 Jahre", berichtet Stephan Pietsch vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien.Der Biologe war Teil eines internationalen Forscherteams aus mehr als 20 Partnern, das Szenarien für die Zukunft des Kongobeckens und seiner einmaligen Biodiversität entwickelt hat. Mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF haben die Expertinnen und Experten der IIASA auf der Grundlage der Landnutzung und auf Basis demografischer, ökonomischer sowie biologischer Daten zum Klimawandel ihr GLOBIOM-Modell für das Kongobecken angepasst, um die Landschaftsveränderungen in den nächsten 50 bis 100 Jahren zu beschreiben.

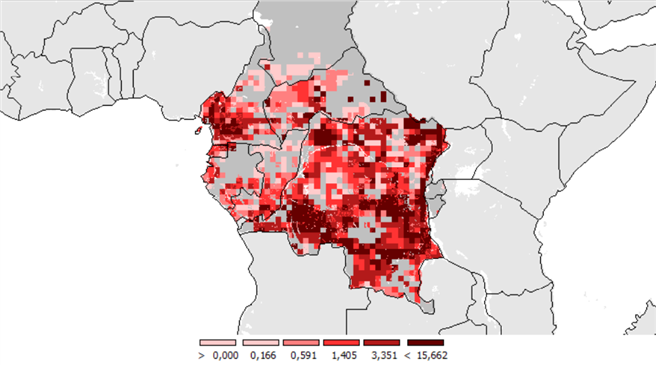

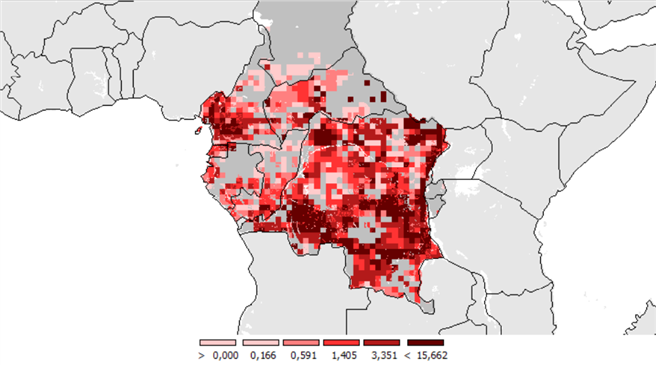

Dass die Entwaldung des Kongobeckens in den kommenden Jahrzehnten zu einem Niveau anwachsen wird, wie es bereits heute in den Regenwäldern Brasiliens beobachtet wird, ist eines der zentralen Ergebnisse des Projekts. Laut den Berechnungen der Expertinnen und Experten wird der Anstieg der Entwaldung bei mindestens 55 und bis zu 140 Prozent von 2020 bis 2030 im Vergleich zum Zeitraum 2000 bis 2010 liegen. Davon betroffen sind insbesondere das Zentrum Kameruns und der Osten der Demokratischen Republik Kongo. Mit dem ansteigenden Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum steigt auch die landwirtschaftliche Nutzung der Waldflächen an. Einerseits werden heimische Nahrungsmittel benötigt. Angebaut werden vor allem Maniok und Mais als Grundnahrungsmittel sowie Erdnüsse. Andererseits wird etwa auch Palmöl im Kongobecken produziert. Die Anbaugebiete dieses beliebten wie umstrittenen Exportprodukts sollen sich bis 2030 verdoppeln. Auf die Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen umgelegt, bedeutet das einen Ausstoß von 66 bis 105 Gigatonnen (Gt) Kohlendioxid zwischen 2010 und 2030. Zu den weiteren Bedrohungen für die Wälder des Kongo-Beckens zählen illegale Holzwirtschaft und Jagd sowie der Bergbau.

Zukunftsszenarien für den Erhalt der Biodiversität

Da die landwirtschaftliche Nutzung ein Haupttreiber des Rückgangs des Regenwaldbestandes ist, hat das österreichische Forscherteam auch unterschiedliche Szenarien der Bewirtschaftung auf Basis verschiedener Bodenqualitäten inklusive der Regenerationsphasen des Waldes mit Hilfe des sogenannten Ökosystem-Management-Modells BGC-MAN simuliert. Der traditionelle Wanderhackbau wird mehr und mehr durch eine permanente Nutzung des Bodens ersetzt. Dadurch verkürzen sich die Ruhephasen des Waldes, was einen Rückgang der Ernteerträge zur Folge hat. Unabhängig von der Bodenbeschaffenheit – im Kongobecken wird aus Kostengründen so gut wie kein Dünger verwendet –, benötigt der Waldboden idealerweise mindestens zehn Jahre Regenerationszeit, um das landwirtschaftliche Produktionsniveau zu erhalten. In diesen Regenerationsphasen bindet der junge nachwachsende Wald mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre als das ungenutzte Wälder können. Laut den Berechnungen des IIASA reduzieren sich dadurch die CO2-Emissionen, die durch diese Form der Landnutzung entstehen, um 16 bis 25 Prozent. Tatsächlich haben Waldbrachen aktuell nur rund drei bis vier Jahre Zeit, sich zu regenerieren.Veränderungen erkennen und Prozesse verstehen

„Noch ist die Biodiversität im Kongobecken hoch", betont Stephan Pietsch vom IIASA, der seit 2002 in dem Gebiet forscht. Zudem könne man der Bevölkerung nicht verbieten, ihre Ökosysteme zu nutzen, gibt der Forscher zu bedenken. „Wir haben das in Europa auch gemacht, mit dem Ergebnis, dass es keine Großfauna mehr gibt", erklärt Pietsch im Gespräch mit scilog. Doch diese sei im Kongobecken durchaus erhaltenswert. Denn der Wald ist neben 10.000 Arten von Pflanzen unter anderem auch die Heimat von Schimpansen, Gorillas und Elefanten. „Die Herausforderung besteht darin, sowohl die ökonomische Entwicklung zu fördern als auch dafür zu sorgen, dass die Entwicklung in den richtigen Regionen stattfindet", sagt Pietsch. Dazu zählt, dass große Gebiete unter Schutz bleiben. Derzeit sind rund 10 Prozent des gesamten Kongobeckens geschützt. Auch der Zugang zu Gebieten müsse geregelt sein, um illegale Jagd oder Abholzung zu verhindern. Mechanismen dafür gibt es bereits, die unter anderem auch von der EU gefördert werden.Die Modelle, die in dem Grundlagenprojekt entwickelt wurden, ermöglichen es, Veränderungen im Ökosystem frühzeitig zu erkennen und die dahinterliegenden Prozesse zu erfassen. Um diese Mechanismen in die Praxis zu übertragen, haben die internationalen Forscherteams auch prozessbasierte Rollenspiele entwickelt, die es sowohl politischen Entscheidungsträgern als auch der Bevölkerung ermöglichen sollen, ihre Szenarien zum Erhalt der Biodiversität und damit zum Erhalt der eigenen Lebensgrundlage zu entwickeln. „Wir haben die Rollenspiele zum Beispiel auf Dorfebene eingesetzt, dort können sie soziales Kapital und Vertrauen generieren", berichtet Pietsch. Auf regionaler Ebene fungieren sie als Verhandlungsinstrumente, um die zukünftige Entwicklung der Wälder der Region zu gestalten.

Zur Person

Stephan Pietsch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Systemanalyse IIASA in Laxenburg bei Wien. Pietsch hat sich in dem interdisziplinären Feld der Modellierung von Ökosystemen etabliert, zunächst mit Fokus auf Europa, später weitete er seine Expertise auf tropische Regionen aus. Das internationale fünfjährige CoForTips-Projekt wurde mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF bis 2017 durchgeführt.

Kontakt: Ingrid Ladner, Der Wissenschaftsfonds FWF |ingrid.ladner@fwf.ac.at | http://scilog.fwf.ac.at

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

forum 01/2026

- Zukunft bauen

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

29

JAN

2026

JAN

2026

VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SME)

Gerade jetzt so viel mehr als nur ein ESG-Bericht

Online

Gerade jetzt so viel mehr als nur ein ESG-Bericht

Online

30

JAN

2026

JAN

2026

Perspektive Wohnungsbau in Augsburg und Bayern

Impulse, Herausforderungen und Lösungswege

86159 Augsburg

Impulse, Herausforderungen und Lösungswege

86159 Augsburg

10

FEB

2026

FEB

2026

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Politik

Zeit - Ressource oder Kostenfaktor

Zeit - Ressource oder KostenfaktorChristoph Quarchs philosophischer Blick auf Reformstau und notwendige Investitionen in Infrastruktur und Innovationen

Jetzt auf forum:

Rat für Nachhaltige Entwicklung neu berufen

Sperrmüll vs. Entrümpelungsfirma: Wann lohnt sich professionelle Hilfe?

BAUExpo 2026 vom 20. bis 22. Februar in Gießen

CO2-Preis: Bundesregierung sollte zu Koalitionsvertrag stehen