Wirtschaft | CSR & Strategie, 25.07.2006

Geld verdienen - aber richtig...

...dieses Bonmot Albrecht Graf von Hardenbergs anlässlich der Preisverleihung des Unternehmensethikpreises des Deutschen Netzwerks für Wirtschaftsethik an die Faber-Castell AG am 18. Oktober 2004 bezog sich keineswegs auf die quantitative Seite des Geldverdienens. Vielmehr ging es dem Laudator um die qualitativen Aspekte unternehmerischer Gewinnerzielung. Gewinnerzielung müsse in diesem Sinne stets unter dem Vorbehalt des sozial- und umweltverträglichen Wirtschaftens gesehen werden.

Spätestens seit Beginn der 1990er Jahre begann sich angesichts zahlreicher ökologischer Katastrophen und Unternehmensskandale die Vorstellung der Öffentlichkeit von unternehmerischer Verantwortung schrittweise zu wandeln. Von Unternehmen wurde zunehmend erwartet, neben ihrer Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg auch die Verantwortung für die ökologischen und sozialen Folgen ihres Handelns zu übernehmen. Hinzu kam ein zunehmend kritischeres Verständnis von Wachstum und technischem Fortschritt. So sah man zwar durchaus die Chancen und die Notwendigkeit von Fortschritt und wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch die Gefahren, die dieses Wachstum für Mensch und Natur bereithielt.

Die Komplexität und Dimension dieses Problems brachten es mit sich, dass zur Lösung der neuen Herausforderungen Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im gemeinsamen Interesse zu einer Zusammenarbeit aufgefordert waren. Mit dem Brundtlandbericht der World Commission on Environment and Development im Jahr 1987 wurde das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengungen erstmals weltweit auf die griffige Formel einer "nachhaltigen Entwicklung" gebracht. Spätestens seit der auf der Rio-Konferenz 1992 verabschiedeten Agenda 21 hat sich diese Vorstellung einer nachhaltigen Entwicklung als Handlungsprogramm für Wirtschaft und Politik etabliert. Aufbauend hierauf begann sich Ende der 90er Jahre das Konzept einer triple bottom line durchzusetzen, die sowohl die ökonomische wie auch die ökologische und soziale Dimension unternehmerischer Verantwortung umfasst.

Auf der Handlungsebene der Unternehmen führte diese Umorientierung zur Formulierung der "Corporate Social Responsibility" (CSR) als Maxime verantwortungsvollen unternehmerischen Verhaltens. Heute scheint dieses Konzept, bzw. die Vielzahl heterogener Aktivitäten, die sich hierunter versammelt findet, für viele Unternehmen zu einem unhintergehbaren Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie geworden zu sein. Allerdings bleibt die Frage zu klären, wie sich einerseits die Verpflichtung der Unternehmen zur Übernahme sozialer Verantwortung theoretisch begründen lässt, und welche Gründe andererseits Unternehmen zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung verpflichten können. Zur Begründung derartiger Verpflichtungen werden dabei in der Regel vier Argumente angeführt:

Das Engagement zahlreicher Unternehmen im Bereich der Corporate Social Responsibility ist dabei keineswegs rein philanthropischer Natur, sondern entspringt durchaus dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Unternehmen. Da unternehmerisches Handeln nicht per se legitimiert ist, sondern des gesellschaftlichen Zuspruchs bedarf, ist es aus dieser Sicht für Unternehmen notwendig, nicht nur einen ökonomischen, sondern einen darüber hinausgehenden sozialen und ökologischen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wohlergehen zu leisten. Diese integrative Funktion von CSR scheint nicht zuletzt infolge zahlreicher externer Faktoren angeraten. Zu nennen sind hier zum einen die zahlreichen Unternehmensskandale, die nicht nur das Vertrauen in einzelne Unternehmen erschüttert haben, sondern auch die Selbststeuerungsmechanismen einer Marktwirtschaft selbst zunehmend fragwürdiger erscheinen lassen. Zum anderen sehen sich Unternehmen heute mit einer zunehmend kritischeren Öffentlichkeit konfrontiert, die, organisiert in einer zunehmenden Zahl so genannter Nichtregierungsorganisationen (NGOs), vermittels möglicher Boykottaufrufe über ein wirkungsmächtiges Disziplinierungsinstrument verfügt, mit dessen Hilfe die Sozial- und Umweltverantwortung von Unternehmen eingeklagt werden kann.

Angesichts dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit ist die Reflexion der eigenen unternehmerischen Verantwortung zu einer existenziellen Aufgabe für die Unternehmenspolitik geworden. Infolge der Expansion des Adressatenkreises der Unternehmenspolitik scheint hier eine proaktive, dialogorientierte Auseinandersetzung mit den Forderungen der externen Stakeholder unumgänglich. Entsprechend haben insbesondere Unternehmen aus kritischen Branchen, wie etwa der Bekleidungs- und Sportartikelindustrie damit begonnen, sich in so genannten Multistakeholder-Dialogen mit Ihren Kritikern zu verständigen, um so gemeinsam neue Wege bei der Ausgestaltung einer sozial- und umweltverträglichen Unternehmenspolitik zu finden.

In diesem Sinne gilt die Maxime: Geld verdienen - aber richtig...

Veröffentlichungen (Auswahl):

Von der vita activa zur industriellen Wertschöpfung - eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte menschlicher Arbeit. Marburg 2005.

Globalisierung - Risiko oder Chance für Osteuropa? (Hrsg.) gemeinsam mit Robert Kaminski. Frankfurt am Main 2005.

Markt ohne Moral? - Transformationsökonomien aus ethischer Perspektive (Hrsg.) gemeinsam mit Jan C. Joerden. Frankfurt am Main 2002.

Die ökonometrische Gesellschaft - Zur Veränderung der Lebenswelt durch die Ökonomie. Hamburg 1999.

Spätestens seit Beginn der 1990er Jahre begann sich angesichts zahlreicher ökologischer Katastrophen und Unternehmensskandale die Vorstellung der Öffentlichkeit von unternehmerischer Verantwortung schrittweise zu wandeln. Von Unternehmen wurde zunehmend erwartet, neben ihrer Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg auch die Verantwortung für die ökologischen und sozialen Folgen ihres Handelns zu übernehmen. Hinzu kam ein zunehmend kritischeres Verständnis von Wachstum und technischem Fortschritt. So sah man zwar durchaus die Chancen und die Notwendigkeit von Fortschritt und wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch die Gefahren, die dieses Wachstum für Mensch und Natur bereithielt.

Die Komplexität und Dimension dieses Problems brachten es mit sich, dass zur Lösung der neuen Herausforderungen Akteure aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im gemeinsamen Interesse zu einer Zusammenarbeit aufgefordert waren. Mit dem Brundtlandbericht der World Commission on Environment and Development im Jahr 1987 wurde das Ziel dieser gemeinsamen Anstrengungen erstmals weltweit auf die griffige Formel einer "nachhaltigen Entwicklung" gebracht. Spätestens seit der auf der Rio-Konferenz 1992 verabschiedeten Agenda 21 hat sich diese Vorstellung einer nachhaltigen Entwicklung als Handlungsprogramm für Wirtschaft und Politik etabliert. Aufbauend hierauf begann sich Ende der 90er Jahre das Konzept einer triple bottom line durchzusetzen, die sowohl die ökonomische wie auch die ökologische und soziale Dimension unternehmerischer Verantwortung umfasst.

Auf der Handlungsebene der Unternehmen führte diese Umorientierung zur Formulierung der "Corporate Social Responsibility" (CSR) als Maxime verantwortungsvollen unternehmerischen Verhaltens. Heute scheint dieses Konzept, bzw. die Vielzahl heterogener Aktivitäten, die sich hierunter versammelt findet, für viele Unternehmen zu einem unhintergehbaren Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie geworden zu sein. Allerdings bleibt die Frage zu klären, wie sich einerseits die Verpflichtung der Unternehmen zur Übernahme sozialer Verantwortung theoretisch begründen lässt, und welche Gründe andererseits Unternehmen zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung verpflichten können. Zur Begründung derartiger Verpflichtungen werden dabei in der Regel vier Argumente angeführt:

- 1) Unternehmen und Gesellschaft befinden sich in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis. So führen beispielsweise unterlassene Investitionen im Umweltbereich oder mangelhafte Sozialstandards seitens der Unternehmen zu zahlreichen externen Effekten, die nicht der Gesellschaft angelastet werden dürfen. Für derartige gesellschaftliche Folgekosten sind Unternehmen mindestens mitverantwortlich.

- 2) Wie von allen ihren Mitgliedern erwartet die Gesellschaft auch von Unternehmen im Sinne eines Good Corporate Citizen einen Beitrag zum Gemeinwesen. Unternehmen sind daher aufgefordert, ihren Beitrag zum Erhalt einer lebenswerten Umwelt wie auch ihren Beitrag zum Erhalt einer sozialverträglichen und gerechten Gesellschaft zu leisten.

- 3) Angesichts der Globalisierung wächst die Handlungsmacht insbesondere der multinationalen Unternehmen. Aus dieser gesteigerten Handlungsmacht erwächst auch ein höheres Maß an Verantwortung. Dies führt zu der Forderung, dass Unternehmen innerhalb ihrer Handlungssphäre ökologische Anliegen berücksichtigen, die Wahrung der Menschenrechte garantieren und eine sozialverträgliche Wirtschaftsweise fördern sollen. Ihren Ausdruck findet diese Forderung letztlich auch in dem von UN Generalsekretär Kofi Annan initiierten Global Compact, der die Wirtschaftsführer weltweit zu einer gesteigerten Verantwortungsübernahme in diesem Sinne auffordert.

- 4) Unternehmen sind Träger des sozialen Wandels, ihnen kommt diesbezüglich insbesondere im Ausland eine gewisse Vorbildfunktion zu. Hieraus leitet sich eine über den Rahmen der geltenden Vorschriften des Gastlandes hinausgehende Verpflichtung zur Wahrung von Arbeitnehmerrechten, zur Reduktion ökologischer Risiken und zur Einhaltung von Sozialstandards ab.

Das Engagement zahlreicher Unternehmen im Bereich der Corporate Social Responsibility ist dabei keineswegs rein philanthropischer Natur, sondern entspringt durchaus dem wohlverstandenen Eigeninteresse der Unternehmen. Da unternehmerisches Handeln nicht per se legitimiert ist, sondern des gesellschaftlichen Zuspruchs bedarf, ist es aus dieser Sicht für Unternehmen notwendig, nicht nur einen ökonomischen, sondern einen darüber hinausgehenden sozialen und ökologischen Beitrag zum gesamtgesellschaftlichen Wohlergehen zu leisten. Diese integrative Funktion von CSR scheint nicht zuletzt infolge zahlreicher externer Faktoren angeraten. Zu nennen sind hier zum einen die zahlreichen Unternehmensskandale, die nicht nur das Vertrauen in einzelne Unternehmen erschüttert haben, sondern auch die Selbststeuerungsmechanismen einer Marktwirtschaft selbst zunehmend fragwürdiger erscheinen lassen. Zum anderen sehen sich Unternehmen heute mit einer zunehmend kritischeren Öffentlichkeit konfrontiert, die, organisiert in einer zunehmenden Zahl so genannter Nichtregierungsorganisationen (NGOs), vermittels möglicher Boykottaufrufe über ein wirkungsmächtiges Disziplinierungsinstrument verfügt, mit dessen Hilfe die Sozial- und Umweltverantwortung von Unternehmen eingeklagt werden kann.

Angesichts dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit ist die Reflexion der eigenen unternehmerischen Verantwortung zu einer existenziellen Aufgabe für die Unternehmenspolitik geworden. Infolge der Expansion des Adressatenkreises der Unternehmenspolitik scheint hier eine proaktive, dialogorientierte Auseinandersetzung mit den Forderungen der externen Stakeholder unumgänglich. Entsprechend haben insbesondere Unternehmen aus kritischen Branchen, wie etwa der Bekleidungs- und Sportartikelindustrie damit begonnen, sich in so genannten Multistakeholder-Dialogen mit Ihren Kritikern zu verständigen, um so gemeinsam neue Wege bei der Ausgestaltung einer sozial- und umweltverträglichen Unternehmenspolitik zu finden.

In diesem Sinne gilt die Maxime: Geld verdienen - aber richtig...

Von Michael S. Aßländer und Markus Schenkel

|

|

| Michael Aßländer (Jg. 1963) studierte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Philosophie, Soziologie, Psychologie und Russische Sprache in Bamberg, Wien, Bochum und Moskau. Nach Abschluss als Diplomkaufmann (1988) und Magister Artium (1990) in Philosophie arbeitete er fünf Jahre als freiberuflicher Dozent. Von 1997-1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie II an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, wo er 1998 zum Dr. phil. promovierte. von 1999-2005 arbeitet er als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Sozialwissenschaften am Internationalen Hochschulinstitut in Zittau wo er 2005 seine Habilitation als Dr. rer. pol. habil. abschloss. Seit 2005 ist er Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Kassel. | Markus Schenkel (Jg. 1976) studierte Soziologie, Wissenschaftliche Politik und Betriebswirtschaftslehre in Freiburg und Madrid. Seit seinem Abschluss als Magister Artium (2005) arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stiftungslehrstuhl für Wirtschafts- und Unternehmensethik an der Universität Kassel. |

Veröffentlichungen (Auswahl):

Von der vita activa zur industriellen Wertschöpfung - eine Sozial- und Wirtschaftsgeschichte menschlicher Arbeit. Marburg 2005.

Globalisierung - Risiko oder Chance für Osteuropa? (Hrsg.) gemeinsam mit Robert Kaminski. Frankfurt am Main 2005.

Markt ohne Moral? - Transformationsökonomien aus ethischer Perspektive (Hrsg.) gemeinsam mit Jan C. Joerden. Frankfurt am Main 2002.

Die ökonometrische Gesellschaft - Zur Veränderung der Lebenswelt durch die Ökonomie. Hamburg 1999.

forum Nachhaltig Wirtschaften heißt jetzt forum future economy

forum 01/2026

- Zukunft bauen

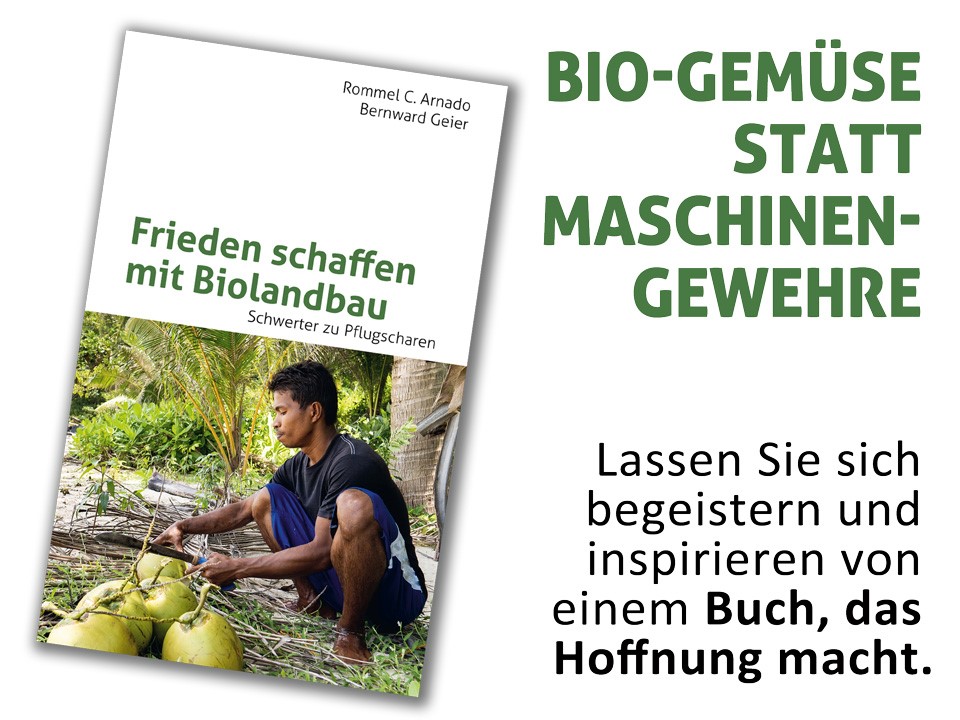

- Frieden kultivieren

- Moor rockt!

Kaufen...

Abonnieren...

11

FEB

2026

FEB

2026

BootCamp Impact Business Design

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

Professional Training zum Update Ihrer Transformationsskills

81371 München

26

FEB

2026

FEB

2026

14

APR

2026

APR

2026

Zertifizierter ESG-Officer 2026

Moderne Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit jenseits des Pflichtprogramms

Online-Lehrgang in sechs Modulen

Moderne Unternehmensverantwortung und Nachhaltigkeit jenseits des Pflichtprogramms

Online-Lehrgang in sechs Modulen

Anzeige

Professionelle Klimabilanz, einfach selbst gemacht

Einfache Klimabilanzierung und glaubhafte Nachhaltigkeitskommunikation gemäß GHG-Protocol

Megatrends

Mut und Zuversicht im neuen Jahr

Mut und Zuversicht im neuen JahrChristoph Quarch identifiziert Wohlwollen und Freundlichkeit als Voraussetzung für Beherztheit und Courage

Jetzt auf forum:

Finance & Investment: Wo Geld hin fließt, entsteht Wachstum

Agrarpolitik im Rückwärtsgang stoppen

Globaler Biomarkt erreicht neues Allzeithoch

Crowdfunding für Afrikas Elektrifizierung

Product Compliance Workshop Frankfurt (5.-7. Mai 2026)